Home » Articoli » Live Review » Jazzfest Berlin 2024

Jazzfest Berlin 2024

Courtesy Fabian Schellhorn

Haus der Berliner Festspiele, Quasimodo Jazz Club, A-Train Jazz Club, Chiesa Monumentale Kaiser Wilhelm

Jazzfest Berlin 2024

Berlino

31 ottobre—3 novembre 2024

Nel programma che celebrava il sessantesimo compleanno del Jazzfest Berlin, e che ne scandiva la sessantunesima edizione, non c'era solo musica. Ovvero, attorno al ricco e appetitoso programma di concerti, come sempre scaturiti dall'osservazione ad ampio raggio del panorama internazionale, si collocava una serie di eventi e appuntamenti che da un lato ne percorrevano l'articolata vicenda, dall'altro esprimevano lo stato delle cose, tracciando possibili traiettorie per il futuro.

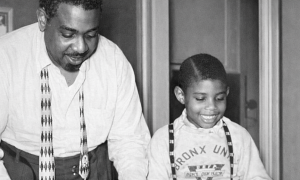

Still Digging, scavando ancora, è il motto che domina nel prezioso volumetto di oltre cento pagine, pubblicato per l'occasione, che riporta in esordio le parole di Martin Luther King, redatte appositamente nel 1964 per salutare la prima edizione di quello che allora si chiamava Berliner Jazztage e che continuò a definirsi così fino agli anni Ottanta.

Dice Martin Luther King, tra le altre cose: "Il Jazz sta dalla parte della vita. Il Blues racconta la storia delle difficoltà della vita (...), prende le realtà più dure e le trasforma in musica, per creare nuova speranza e la possibilità di superarle. È musica trionfale. Il jazz moderno ha continuato su questa tradizione, suonando le canzoni di un'esistenza urbana più complessa (...). Non ci si deve stupire che tanti musicisti di jazz abbiano interpretato la ricerca di identità del popolo Nero-Americano."

"Passato, Presente e Futuro": ecco il tema principale sul quale si imperniava questa edizione del festival. A dire il vero, è il motivo centrale e generativo con il quale quell'espressione artistica e musicale chiamata jazz fa i conti costantemente, almeno nelle sue prove più alte e autentiche. Attorno alla musica, a Berlino, ruotavano comunque, dentro la Haus der Berliner Festspiele e nei suoi dintorni, gli appuntamenti del laboratorio Community Lab Moabit, che, proseguendo sull'esperienza iniziata lo scorso anno, impegnava nella conoscenza e nella pratica musicale più di trecentocinquanta partecipanti e uno stuolo di ascoltatori, di età tra i sei e gli ottantacinque anni.

Un ricco, articolato momento di rievocazione storica, analisi e discussione denominato Research Lab vedeva poi la presenza di George Lewis, professore alla Columbia University, oltre che musicista illustre, con altri partecipanti di vaglia quali Nora Leidinger, Kristin McGee e gli emeriti direttori artistici che si sono avvicendati negli anni alla direzione artistica del festival: Bert Noglik, John Corbett, Peter Schulze, Richard Williams. Questi ultimi, insieme all'attuale direttrice Nadin Deventer, hanno animato una discussione nella quale erano ricordati anche i due grandi direttori artistici scomparsi, George Gruntz e Joachim Berendt. Quest'ultimo, ideatore e animatore del festival dal 1964 al 1972, gli ha dato la fisionomia che ancora oggi lo sostiene, basata sulla comunicazione, sullo scambio umano, sull'esplorazione della scena musicale.

La relazione di Lewis era rivolta al rapporto fecondo intercorso negli anni dal 1973 al 2023 tra il festival berlinese e l'AACM di Chicago, con particolare riferimento al periodo dal 1976 al 2015, scandito da numerose presenze a Berlino dello stesso musicista e studioso: "Occasioni nelle quali si è potuto capire il ruolo dell'improvvisazione musicale come spazio aperto allo scambio culturale." Particolare attenzione, nel laboratorio aperto, è stata data all'analisi di come e quanto si è sviluppata la presenza femminile nel festival di Berlino e in altri grossi festival europei. Analisi artistica e statistica tuttora in divenire.

Dunque, il nostro resoconto della musica presentata nel ricco cartellone non può che partire dalla significativa presenza femminile. Un resoconto parziale, a causa della necessaria scelta tra una quantità di concerti proposti nei quattro giorni di programmazione, molti dei quali in contemporanea nei piccoli, gloriosi club A-Train e Quasimodo e nella vasta sala principale dei Berliner Festspiele. Ad esempio, non abbiamo potuto assistere al concerto della sassofonista tenore Lakecia Benjamin al Quasimodo, o del trio di Camila Nebbia, con Kit Downes al pianoforte e Ralph Alessi alla tromba. E con rammarico non siamo riusciti a seguire i concerti proposti da John Hollenbeck e quello in cui la vocalist svedese Sofia Jernberg si presentava in duo con il pianoforte di Alexander Hawkins. Una collaborazione, quest'ultima, che avevamo apprezzato nel CD Musho, pubblicato quest'anno da Intakt Records.

La sovrapposizione nella Große Bühne, il palco principale, in questo caso era con il progetto fLuXkit Vancouver del sassofonista Darius Jones, lavoro tra i più pregnanti pubblicati su disco lo scorso anno. Anche qui, comunque, spiccava la presenza femminile significativa della violoncellista canadese Peggy Lee. La musica, concentrata nei quattro movimenti in forma di Suite, è complessa, articolata, sorretta da coraggiosa lucidità. Già la composizione dell'organico strumentale, con due violini, violoncello, il sax alto del leader, contrabbasso e batteria, dà un'idea di quanto Jones volesse mescolare, giustapporre, mettere a confronto nel proprio lavoro. I contrasti sono arditi e convincenti: a volte ipnotici, di espressività tagliente ed enigmatica, a volte sottili e delicatamente cameristici. Di grande maestria il contributo di Gerald Cleaver alla batteria, un gigante di sensibilità e pertinenza.

Abbiamo fatto cenno sopra al pianista e tastierista Alexander Hawkins: la sua presenza è stata significativa anche con il trio Decoy, che—completato dagli ottimi John Edwards al contrabbasso e Steve Noble alla batteria—proponeva uno dei rari incontri con Joe McPhee, senza dubbio un'icona della scena attuale. Esibizione che inizia in modo eruttivo, ayleriano, multifonico e graffiante. Poi il gioco si sviluppa nel contrasto. Da una parte la profonda, distesa, toccante narrazione di McPhee, al sax tenore ma pure alla voce recitante, in un commosso, ruvido, delicato richiamo a John Coltrane e a tanti altri eroi della musica nera. Dall'altra il trio che, trainato dalla forza impetuosa dell'organo Hammond di Hawkins, raggiunge una temperatura al calor bianco, spesso toccando episodi funky. Il perfetto equilibrio dinamico tra queste componenti rappresenta il valore dell'incontro, all'insegna dell'autenticità e della generosità.

Seguendo la traccia della generosità, ma anche della musica nera libera dagli steccati, passiamo certamente alla vitalità eruttiva della Sun Ra Arkestra, guidata dal sassofonista Knoel Scott, subentrato al mitico Marshall Allen, che ha ormai soffiato sulle cento candeline, ma pare non voglia smettere di soffiare nelle sue ance. L'Arkestra si presenta con abbigliamenti coloratissimi, esagerati, con lustrini e copricapi di varia foggia. Cosa che ai tempi del carismatico leader era riservata a lui. Nella proposta musicale, se da un lato prende il sopravvento l'aspetto più popolare e trascinante, comunque sempre un ingrediente anche nelle versioni originali della band, dall'altro resta la qualità degli insiemi possenti, soprattutto della sezione dei fiati. E resta alto il valore medio degli interventi solistici, spesso sorretti da energia e fuori dagli schemi mainstream. Naturalmente, grande ovazione da parte del pubblico che stipava la grande sala.

Nel concerto che precedeva l'Arkestra, standing ovation c'è stata anche per Joachim Kuhn, giunto con agile freschezza a festeggiare le ottanta primavere. Accompagnato da due giovani leve della scena francese quali sono il batterista Sylvain Darrifourcq e il contrabbassista Thibault Cellier, l'inossidabile pianista originario di Lipsia ha messo in scena ancora il brillante virtuosismo che negli anni Sessanta, poco più che adoloscente, lo portò sotto i riflettori internazionali. L'esibizione è focalizzata sul pianoforte, ma i due comprimari sanno il fatto loro e interagiscono con vivace naturalezza. Kühn tiene tutto sotto controllo, anche la propria esuberanza, scaturita dalla proverbiale indipendenza delle articolazioni, che gli permette di lavorare contemporaneamente a più voci sulla tastiera, cavalcando e scavalcando con sempre rinnovata eleganza l'approccio modale che vede spesso affiorare l'ombra di McCoy Tyner.

Restando in ambito pianistico, torniamo alla presenza femminile, per sottolineare il notevole operato di Marilyn Crispell, in scena sia per un solo davvero intenso, che per l'altrettanto convincente contribuito nel rodato Trio Tapestry di Joe Lovano. Nel solo, Crispell costruisce con un lucido senso della forma e degli sviluppi emozionali/energetici. A volte tenera, anche nei cenni ad atmosfere da ballad, a volte esplorativa, controlla la costruzione con sapienza narrativa, con senso dello spazio e con un respiro che scaturisce da una splendida maturità. Un lungo brano centrale traccia percorsi liberi, fatti di cenni e di allusioni, dai quali fanno capolino Ellington, Gershwin, Monk, Tristano, in sequenze a dissolvenza incrociata. Poi compare persino Jarrett, ma senza enfasi: l'impronta è sempre quella di Crispell.

Nel trio con Lovano, arricchito dalla misurata, intensa percussione di Carmen Castaldi, la pianista si mette al servizio di una proposta i cui toni sono dilatati, rilassati su una gamma dinamica ricca di riflessi e un procedere denso di riflessioni. Lovano sonda lo spazio con i suoi sassofoni e con una serie di gong, assecondato dall'empatia con gli altri due strumenti, che respirano in profondità, senza affanno. Per certi versi ci si rivolge allo storico trio con Bill Frisell e Paul Motian, conferendo scorci e pesi differenti, maturi come un vino che gira nella trasparenza del vetro.

Ancora il pianoforte, e ancora la presenza femminile sono in evidenza nelle esibizioni di Kris Davis e di Sylvie Courvoisier. Quest'ultima ha proposto la prima europea del suo nuovo Poppy Seeds, che riunisce talenti di primo piano della scena odierna, come la vibrafonista Patricia Brennan, il batterista Dan Weiss, il contrabbassista Thomas Morgan. Fuoriclasse all'opera, in un fitto dialogo poggiato sulle musiche della leader, con una certa insistenza sull'impeto senza respiro, che lascerebbe desiderare qualche inserto più arioso.

Kris Davis ha portato a Berlino una versione ridotta all'osso del suo Diatom Ribbons, con il magistero di Terri Lyne Carrington alla batteria e della prodigiosa alchimista elettronica Val Jeanty, il cui lavoro ricco di sorprese timbriche e incroci ritmici è particolarmente godibile e in bella evidenza in questo contesto essenziale. Amalgamate dal contrabbasso di Nick Dunston, le costruzioni delle tre artiste godono di giocosa libertà, scorrendo con spregiudicata audacia tra le composizioni di Davis, che ben conosciamo dalle già pubblicate registrazioni in studio e live al Village Vanguard. La sublime grazia della penna di Wayne Shorter, con una versione deliziosamente spericolata e grintosa di "Dolores," è davvero una ciliegina incantevole.

Tags

Live Review

Giuseppe Segala

Germany

Berlin

George Lewis

George Gruntz

Lakecia BENJAMIN

Camila Nebbia

Kit Downes

Ralph Alessi

John Hollebeck

Sofia Jernberg

Alexander Hawkins

Darius Jones

Peggy Lee

Gerald Cleaver

John Edwards

Steve Noble

Joe McPhee

John Coltrane

Knoel Scott

Marshall Allen

Joachim Kühn

Sylvain Darriforcq

Thibault Cellier

McCoy Tyner

Marilyn Crispell

joe lovano

Carmen Castaldi

Bill Frisell

Paul Motian

Kris Davis

Sylvie Courvoisier

Patricia Brennan

Dan Weiss

Thomas Morgan

Terri Lyne Carrington

Val Jeanty

Nick Dunston

Wayne Shorter

PREVIOUS / NEXT

Alexander Hawkins Concerts

Support All About Jazz

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.