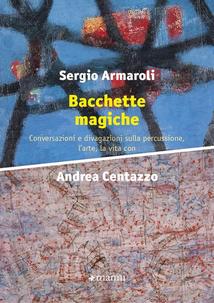

Home » Articoli » Book Review » Bacchette Magiche

Bacchette Magiche

Bacchette Magiche

Bacchette Magiche Sergio Armaroli, Andrea Centazzo

190 Pagine

ISBN: 978-88-3617-287-0

Manni Editori

2023

Due percussionisti, compositori, improvvisatori e creativi, esploratori della musica a trecentosessanta gradi, ma anche amici di vecchia data, due spiriti critici che non le mandano a dire, i quali, vivendo in due ben diversi e distanti luoghi dell'emisfero, si danno una serie di appuntamenti telematici nei quali raccontarsi, confrontarsi, discutere, decidendo di sbobinarne l'esito e trasferirlo su un libro: è così che nasce questo Bacchette magiche, centonovanta pagine di fitto e vitalissimo dialogo tra Andrea Centazzo, classe 1948, udinese da anni residente negli States, e Sergio Armaroli, classe 1972, bergamasco di nascita, ma ormai di fatto milanese.

Le "dieci tracce" in cui è diviso il libro (presumibilmente corrispondenti alle dieci conversazioni a distanza tra i due) toccano una sorprendente quantità di argomenti —gli strumenti a percussione, la musica jazz e quella contemporanea, molti dei protagonisti di entrambi gli ambiti, l'improvvisazione, il mondo culturale, sociale e politico degli anni Settanta e quello di oggi, le difficoltà della vita artistica —che tuttavia scaturiscono da un discorso di fondo: la narrazione biografica di Centazzo, quasi che le conversazioni fossero una sorta di intervista a lui fatta da Armaroli. Il quale —e questo è uno dei fattori che arricchisce il libro —non si sottrae dal dire la sua, tanto quando sia d'accordo con l'amico e collega, quanto quando non lo sia.

Si inizia così parlando del libro Il batterista, che Centazzo pubblicò nel 1984, e si prosegue, anche attraverso salti temporali a ritroso e in avanti, narrando la sua vita artistica, dai primi passi amatoriali a Udine all'ingresso, giovanissimo, nel gruppo di Giorgio Gaslini, al trasferimento a Bologna, alle collaborazioni con mostri sacri come Steve Lacy, Pierre Favre, Derek Bailey, Terry Riley, John Zorn, ma anche ai rapporti con musicisti classici come Sylvano Bussotti, Giacomo Manzoni o Edgar Varése, al quale dedicò la tesi di laurea al DAMS bolognese. E poi la creazione della Mitteleuropa Orchestra e, ancora, della storica e coraggiosa etichetta Ictus, il trasferimento in America e il lungo abbandono della batteria a favore della composizione, fino al ritorno allo strumento e ai giorni nostri. Il tutto parlando in modo informale, ma anche spesso dettagliato e approfondito, di molti dei dischi realizzati da Centazzo, di alcune delle sue esperienze più importanti, con dovizia di aneddoti —spesso "fuori dai denti" —sulle particolarità dei compagni di strada. Nei confronti dei quali Centazzo non fa mai mancare né il riconoscimento e, spesso, la riconoscenza, né le più o meno dirette critiche, sempre ben argomentate.

Ma poiché il periodo storico è lungo oltre mezzo secolo, le personalità frequentate tantissime e assai importanti, la mutazione degli scenari spesso anche radicale —su tutte, la scomparsa o quasi della componente "politica" della musica e dello spettacolo in generale, che permetteva negli anni Settanta una diffusione oggi impensabile per la musica sperimentale —, il discorso narrativo s'intreccia con le riflessioni dei due dialoganti, producendo qua e là interessantissimi approfondimenti su varie questioni problematiche, la varietà e la ricchezza delle quali rendono di fatto impossibile un riassunto. Ne menzioneremo alcune tra quelle che ci hanno personalmente più colpito.

Un tema ricorrente è quello della natura dell'improvvisazione. Sfiorato fin dall'inizio, con una critica di Centazzo a Bailey e al suo celebre libro sul tema—che invece Armaroli considera fondamentale —, torna in seguito sia parlando di Gaslini, sia riflettendo sul successo che essa aveva negli anni Settanta: «Noi lottavamo per un cambiamento», dice Centazzo citando un concerto di allora con Guido Mazzon a Villa Borghese. «Tremila persone attonite ad ascoltare due pazzi che usavano un linguaggio astruso e volutamente provocatorio! Quello, tuttavia, non era un ascolto spontaneo: era fideistico, ideologico. Solo una minoranza di persone aveva elaborato culturalmente il problema di un ascolto non fisico ma cerebrale» (p. 45).

Ma il tema si presenta poi in tutta la sua problematicità quando si viene a parlare dei suoi grandi protagonisti: «Diciamo con fermezza che: "l'improvvisazione non esiste"», afferma Centazzo. «Quando tu improvvisi non crei dal nulla ma dalla tua memoria: estrai dei frammenti che hai pre—registrato e che sono immagazzinati nel tuo cervello e li mescoli nella maniera che ti pare più consona alla situazione timbrica e musicale del momento... Se tu vai ad analizzare 20 dischi di Evan Parker, trovi sempre quelli che in inglese si chiamano "licks" inseriti nel contesto in cui suona. Se prendi la musica di Zorn, da quando ha suonato con me nel 1978 a oggi, noterai che nei suoi assoli ci sono sempre le stesse frasi e le stesse invenzioni timbriche di 50 anni fa, declinate ovviamente di volta in volta in un contesto diverso. Improvvisando liberamente diventa automatico: nella tua testa tu hai dei fraseggi che hai studiato, preparato e, quindi, memorizzato». E Armaroli rilancia: «Steve Beresford ha detto che per fare l'improvvisazione totale non devi saper suonare». «È una frase da provocatore, ma che ha dei fondamenti», risponde Centazzo, continuando poi, dopo aver citato un concerto nel quale Tony Oxley aveva improvvisato con buoni risultati al violino, strumento che non sapeva suonare: «Sbarazzarti dei retaggi tecnici acquisiti in anni di studio dello strumento, che tu ormai hai codificato nel cervello è difficilissimo: è impossibile per te prescindere completamente dal fatto che in una scala di Do maggiore non ci siano accidenti» (pp. 102-103).

Temi affini riguardano poi il rapporto dell'improvvisazione con la tradizione e con la scrittura. Riguardo al primo, Centazzo —che rivendica a più riprese di essere comunque portatore della cultura melodica caratteristica della cultura europea —posiziona alcuni dei musicisti con cui ha suonato, da Gaslini—secondo lui molto più tradizionalista e "organizzato" di quanto volesse far credere —a Lacy —che «era ed è rimasto sempre uno sperimentatore; suonava temi ma poi alla fin fine improvvisava usando armonici sul sax o suonando frasi atonali. (...) però restava sempre un jazzista» (p. 106) —a Evan Parker e Gunter Hampel —del quale narra un gustoso e sarcastico aneddoto.

Interessanti, anche se brevi, le parti in cui Centazzo racconta la sua fruttuosa collaborazione con alcuni dei nostri più grandi artisti, come Gianluigi Trovesi e Giancarlo Schiaffini —con il quale ha registrato anche in tempi molto recenti —, oppure quelle in cui confronta la sua esperienza americana con quella italiana ed europea. Mentre un tema ricorrente, che attraversa tutta la narrazione, è quello interessantissimo del posto dell'artista nella società, delle sue difficoltà nello svolgere la propria attività, della contrastata dialettica tra la creatività e il mercato col quale anch'egli deve giocoforza confrontarsi. Su questo, sempre prendendo spunto dalla ricca esperienza di Centazzo, i due sviluppano molte osservazioni e riflessioni, spesso concrete, talvolta ingenue, talaltra persino un po' elitarie, comunque interessanti e anche divertenti da leggere, perché sempre venate da un autoironico sarcasmo.

Un libro piacevole e interessante, questo Bacchette magiche, nutrito dalla passione e dall'amicizia, dal quale si traggono una moltitudine di informazioni e di spunti di riflessione sulla musica, sull'arte, sul mondo in cui viviamo. Sulla vita, insomma.

Tags

Book Review

Andrea Centazzo

Neri Pollastri

Italy

Manni Editori

Sergio Armaroli

Giorgio Gaslini

Steve Lacy

Pierre Favre

Derek Bailey

Terry Riley

john zorn

Guido Mazzon

Steve Beresford

Tony Oxley

evan parker

gunter hampel

Gialuigi Trovesi

Giancarlo Schiaffini

PREVIOUS / NEXT

Support All About Jazz

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.