Home » Articoli » Lyrics » Psychotrane #2: l’ascensione, l’oltre

Psychotrane #2: l’ascensione, l’oltre

Luther King / Malcolm X, modelli divergenti

Fra il maggio e il settembre 1963 a Birmingham (Alabama) e a Jackson (Mississippi) la ritorsione bianca ha riflessi feroci. Coltrane scende in campo: se Luther King è il leader della protesta nera, il sassofonista usa il mezzo che gli è proprio, la musica, scrivendo e incidendo il brano "Alabama," destinato a rimanere peraltro l'unica sua denuncia esplicita. Trane, in effetti, non si lancerà mai in aperte professioni di fede militante. Il terreno comune fra la sua arte della maturità e i profondi sconvolgimenti che toccano la sua gente merita tuttavia di essere sondato più a fondo. A livello programmatico, come abbiamo visto, se la sua musica ha una finalità - diciamo così - semantica, questa non risiede tanto nella denuncia quanto nel miglioramento del costume, sempre rimanendo "estremamente sottile, perché non si può imporre alla gente la propria filosofia" [Nota 1]. In decine di interviste ripete che certe connessioni con il sociale sono inevitabili e tuttavia, in lui, mai didascaliche. Il suo intende rimanere un messaggio pacifico e incruento: a livello teorico-intenzionale, dunque, più prossimo all'integrazionismo non violento del reverendo King che non al cat in the street Malcolm X. La concretizzazione di tali presupposti, tuttavia, lascia aperti parecchi interrogativi.

Ordinando alcuni passaggi scelti della Teoria estetica adorniana, vediamo di fare un po' più di chiarezza sull'argomento. Per Adorno, le opere d'arte "non sono né il puro moto dell'animo né la sua forma bensì il processo coagulato fra i due, ed esso è un processo sociale". "In artisti di altissimo livello (...) un'acutissima coscienza della realtà si lega all'estraniamento dalla realtà (...) Nell'arte però opera anche il desiderio di produrre un mondo migliore". "Anche l'opera d'arte più sublime assume una posizione precisa nei confronti della realtà empirica, uscendo dalla sua signoria non una volta per tutte bensì sempre di nuovo in maniera concreta, in posizione inconsapevolmente polemica con lo stato della signoria stessa nel momento storico". "Gioendo del rimosso l'arte recepisce contemporaneamente la sventura, il principio rimovente, invece di limitarsi a protestare inutilmente contro di esso. Il suo dar voce alla sventura mediante identificazione anticipa il disarmo della sventura; ciò , e non la fotografia della sventura né una falsa beatitudine, delinea la posizione dell'arte autentica del presente nei confronti dell'oscurata oggettività". "L'autocoscienza polemica dell'arte presuppone la spiritualizzazione dell'arte". "Per sussistere in mezzo ai movimenti estremi e più cupi della realtà, le opere d'arte che non vogliono vendersi come consolazione devono farsi eguali a quelli. (...) Ciò che stride, dinamicamente acutizzato, distinto in sé e dalla uniformità dell'affermativo, diventa fascino; e questo fascino, non meno della repulsione che si prova per l'idiozia del positivo, conduce la nuova arte in una terra di nessuno, che sta in rappresentanza della terra abitabile". "L'impegno è un grado di riflessione più alto che non la tendenza (...)" [Nota 2].

Il panorama appare più che esauriente. Quella musica così di frequente turbinosa e rovente "che sembrava volesse esplorare le leggi dell'universo" [Nota 3], ennesima adesione alla poetica baudelairiana del laid, è nel contempo lo specchio fedele di un'epoca burrascosa e crudele, e l'espressione - ciò che in fondo a noi più interessa - di un insanabile conflitto interiore fra Es e Super-Ego. Sotto questo aspetto, convive in Coltrane la duplice pulsione, ciò che in termini di adesione ai modelli divergenti King/X ci può portare a concludere che il Coltrane quotidiano, "domestico," più intenzionale e sorvegliato, ricalca il modello-King, quello "straordinario," sublimato, della creazione artistica il modello-X. Noi che crediamo più all'attività "pura," quella artistica, rispetto a quella socialmente "contaminata," non possiamo che propendere per la sponda-X. Sentite del resto questa definizione data di Malcolm X: "Come tutti i grandi uomini (...) fu uno specchio prismatico e continuò a evolversi, come una spirale, per tutta la vita" [Nota 4]. Non fu lo stesso per Coltrane? E l'ultima sterzata (la rottura con Elijah Muhammad per X; quella con una data prassi, incarnata dal vecchio quartetto, per Trane) non rappresentò per entrambi lo sporgersi estremo sull'orlo del baratro? E infine, non può valere anche per l'ultimo Malcolm X questa definizione data di Coltrane: "Non era un profeta fanatico, né un messaggero privo di argomenti. A suo modo era un intellettuale americano nelle acque bollenti degli anni '60. Del profeta aveva comunque due qualità: il fascino e il carisma" [Nota 5]? Ma è giunto il momento di occuparci dell'opera-manifesto dell'ultima svolta coltraniana, al tempo stesso scrigno e calamita di ogni suo simbolo: Ascension.

Ascension, rito e analisi di gruppo

Ascension vuol essere chiaramente un'opera religiosa. In essa, tuttavia, la religiosità "non è più intesa come un inno di gratitudine rivolto al mondo, ma come un invito alla divinità ad interessarsi delle cose del mondo. (...) Fino a A Love Supreme c'era il rifiuto della realtà sociale, ma l'autore si poneva altrove (non contro), rifiutando sì la realtà (come Società), ma ritenendo di doverla ringraziare (come Natura) in una sorta di personale panteismo. Con Ascension prendeva coscienza (una coscienza politica) e si metteva contro" [Nota 6].

Berendt, per parte sua, parla di "una musica innico-estatica della violenza di un orgasmo che dura quaranta minuti" [Nota 7]. E Marion Brown, com'è noto membro dell'ensemble protagonista dell'opera: "Chi era in studio urlava letteralmente. Non so come abbiano fatto i tecnici a tagliar fuori dall'incisione tutte quelle urla" [Nota 8]. E Malcolm X, a proposito di certi uffizi delle comunità religiose nere, annota: "I predicatori e i fedeli saltavano e urlavano più di quelli che avevo visto nelle chiese battiste. Essi cantavano a squarciagola, ondeggiavano avanti e indietro, piangevano e gemevano, battevano il tempo sui loro piccoli tamburi e cantavano con voce salmodiante" [Nota 9]. Theodor Reik, infine: "il soffiare nelle trombe [aveva] in origine il medesimo scopo che i pianti e gli urli dei sacerdoti di Baal sul Carmelo. (...) Il principio da osservarsi nel rapporto con la divinità fu originariamente: quanto più forte tanto meglio" [Nota 10].

Ascension, dunque, come rito: apocalittico, orgiastico, sabbatico. Ancora da un confronto col testo di Reik [Nota 11] traiamo spunti di estrema pertinenza col nostro discorso. Che l'origine della musica nelle civiltà primitive sia esplicitamente legata al culto religioso è arcinoto: teniamolo ben presente. Ascension è aperta dal solo Coltrane su una scarna melopea (Si bemolle, Re bemolle, Mi bemolle). Al centro, quindi, sta il sax tenore, strumento ricurvo, e qui sovraccarico di implicazioni magico-evocative. Il rilievo ci rimanda alla simbologia dello shofar giudaico, capostipite degli strumenti a fiato, "sempre ricurvo; il corno di tutti gli animali tranne quello del toro". Diamo un'occhiata alla foto in alto sulla retrocopertina di Ascension [Nota 12]: Coltrane è "il Rabbi [che "simboleggia, anzi è la voce di Dio, che ammonisce, richiama ed esorta"] in piedi sull'Almenor e vestito col manto della preghiera, [che] dà fiato allo shofar cavandone tre battute (...), al fine di 'umiliare Satana' (...) La congregazione, che di regola non risparmia la voce durante le preghiere, ascolta questi suoni in silenzio, e riprende a respirare quando, senza alcuna interruzione, sono echeggiati gli squilli". La melopea iniziale è in effetti subito ripresa dal collettivo, per poi trascolorare in una seconda figurazione (Mi bemolle, Do, Sol bemolle, Fa). I primi tre, come quelli dello shofar, sono suoni "aventi misteriose e intime relazioni con Dio"; tutti insieme sono altresì "crudi, luttuosi, paurosi, lunghi e forti"; "rozzi e primitivi, sono diventati una sinfonia polifonica che comprende tutti gli elementi essenziali della vita religiosa".

Segue la lunga sequenza di assoli, l'ultimo collettivo, infine l'attimo estremo, con i contrabbassi archettati su una flebile nota di Fa stirato. "Alla fine della cerimonia una sola nota lunga sostenuta (Tekj'ah) viene suonata per una volta, nel senso dell'ite missa est. Questo segnale sta inoltre a significare che ora la gloria di Dio, lo shekinah, che ha preso parte all'assemblea, sta ritornando al cielo". Quale, in quest'ottica, il significato ultimo di un'opera come Ascension? Si direbbe proprio "quello di serio ammonimento a cominciare un nuovo capitolo di vita (...) un ammonimento di eterni doveri verso un patto sacro, per servire un nobile passato e un futuro sublime"; quello di "annuncio della riscossa e del rinnovamento. E' Dio risorto, veramente, dopo il suo assassinio, che promette aiuto se i suoi figli rinunceranno ad ogni ostilità contro di lui". Un rito propiziatorio, dunque. Anche, ma non solo. Ricordiamo Adorno e scorriamone un altro passo: "Il momento caotico e la spiritualizzazione radicale convergono nel rifiuto della piattezza delle leggi levigate che ci si fanno dell'esistenza" [Nota 13].

E ora vediamo perché proprio questo titolo: Ascension. Ci viene in soccorso un illuminante studio di Mircea Eliade [Nota 14]. Abbiamo appurato, anzitutto, il valore sacrificale, di elevazione dell'elemento terreno verso quello divino, di quest'opera-rito. La via, esteticamente parlando, è però tortuosa, irta di insidie: mette alla prova. Una vera e propria iniziazione, dove iniziazione sta per "morte e resurrezione del neofita, oppure, in altri contesti, discesa agli Inferi seguita dall'Ascensione al Cielo". Tutte le religioni arcaiche battono su questa "comunicazione tra Cielo, Terra e Inferno". E' per l'appunto il caso di Ascension (l'iniziazione, ancora esteticamente parlando, è quella di Coltrane al free jazz). La tradizione indiana è oltre tutto in tal senso profetica: Trane sarà come Yama, "il primo morto"; come lui "si è arrampicato sulla montagna e ha percorso 'le alte vie' per mostrare 'il cammino a molti uomini'". Anche senza allargare questa chiara simbologia al contributo del magistero coltraniano globalmente inteso, proprio l'apertura di Ascension lo coglie, come abbiamo visto, in solitudine; poi i compagni ne seguono la scia. Le nove sezioni solistiche [Nota 15] sono qui due in più di quei sette cieli che in effetti, nei cerimoniali arcaici, innalzano all'Empireo. Tanti sono i gradini della scala nella simbologia mistica (altrove si parla di una montagna, una ragnatela, una corda, una liana) che noi possiamo così riadattare: a partire da Coltrane, il solista di turno sale un gradino; il collettivo che segue conduce l'intero ensemble su quel gradino, e così via fino al culmine della scala, al Settimo Cielo. Sempre, lo si è detto, con quell'ambivalenza che "nella coscienza profana [cioè nel non iniziato], accostarsi a questa realtà provoca (...) di paura e di gioia, di attrazione e di repulsione". Sempre sull'orlo del precipizio, insomma.

Oltre a quella ritualistica (quanto casuale e quanto intenzionale non ci è dato sapere, anche se sappiamo che vorace lettore di libri di storia e simbologia delle religioni fosse Coltrane), l'altra chiave di lettura di Ascension è quella di una seduta psicoanalitica di gruppo (così come certe solo performances di un Lacy o di un Rollins possono esser lette come delle autoanalisi individuali). C'è un tema appena accennato, c'è una struttura espositiva; però la progressione è per forza di cose quella dell'associazione di idee (talora anche incontrollata); il lapsus assume la stessa dignità - strutturale, se non estetica - dell'affermazione più incisiva (si confrontino, ad esempio, certi blocchi degli assoli di Dewey Johnson, John Tchicai e Marion Brown con l'intraprendente decisione di un Pharoah Sanders o dello stesso Coltrane); sintomatica, soprattutto, è l'alternanza fra monologhi e parti corali, veri e propri commenti di gruppo (dove ognuno pesca a piene mani dal proprio rimosso) alle elucubrazioni del singolo.

Immagine di forza, immagine riflessa

Ascension è del giugno 1965. In estate il quartetto di Coltrane suona in Europa. Al ritorno incide la prima versione della nuova suite Meditations, ma ha i giorni contati. Per una scrittura a Seattle, Coltrane si porta dietro un secondo sax tenore, Pharoah Sanders, e Donald Garrett, clarone e contrabbasso. Se dal vivo seguita ad attorniarsi di nuovi musicisti, specie percussionisti, in studio, fra ottobre e novembre, incide quattro nuove opere di sempre più spiccato referente mistico e afro-orientale: Om (che nel linguaggio brahma indica la congiunzione con l'elemento divino), con i compagni di Seattle più Joe Brazil al flauto; Selflessness e Kulu Sé Mama, senza Brazil ma con i percussionisti Frank Butler e Juno Lewis (autore e interprete, soprattutto, del testo in afrocreolo di "Kulu Sé Mama"); infine la versione definitiva di Meditations, col quartetto più Sanders e un secondo batterista, Rashied Alì.

Il clima di tutte queste opere è altamente evocativo, denso, magmatico, a tratti lacerante. Che Coltrane stia imboccando una strada nuova è evidente. In dicembre Tyner e Jones lasciano il posto ad Alice McLeod, nuova signora Coltrane, e a Rashied Alì, mentre Sanders entra in pianta stabile nell'organico. La sua presenza è basilare per comprendere le estreme ramificazioni del discorso coltraniano. Dopo la rivoluzione ritmica derivata dal continuum sonoro delle sheets of sound e sintetizzata nell'approccio percussivo di Elvin Jones, Trane avverte il bisogno di trovare un nuovo elemento catalizzatore della più dirompente energia musicale. Sanders è l'uomo che fa per lui. "La sua presenza mi salva la vita - dichiara nel novembre 1966 [Nota 16] - perché il ritmo a cui vivo è durissimo, e io mi sono così appesantito! Preferisco che ci sia qualcuno nel caso che mi vengano meno le forze e Pharoah ha uno spirito e una volontà spiccatissimi. Ci vuole sempre qualcuno molto potente. Nel vecchio gruppo Elvin lo era: Rashied anche, ma deve ancora maturare del tutto". Audace e sfrontato come sanno essere i giovani, Sanders è l'incarnazione di colui che è riuscito a far fruttare fino in fondo il pedaggio pagato da quelli della generazione di Coltrane sulla via dell'affrancamento da certe remore. Di ciò che John ha conquistato a caro prezzo, lui s'impadronisce d'un balzo, senza tentennamenti. E' il suo erede naturale: non ha più bisogno di comprimersi; è tutto rabbia e niente autorepressione.

Che Coltrane colga in tutto ciò l'ideale epifania della sua marcia verso l'emancipazione è fuor di dubbio, a conferma di quanto sostenuto due paragrafi fa. Ammira Sanders perché "agisce lasciandosi guidare dal proprio spirito (...) ha energia, onestà morale, e va dritto al cuore delle cose [Nota 17]. Se deve fare il nome di un altro giovane, poi, John punta ancora su un antigrazioso come Albert Ayler, a proposito del quale dichiara: "mi è molto vicino (...) E' forse da dove io mi sono fermato che lui è partito" [Nota 18]. Ayler ha dieci anni meno di Coltrane, Sanders addirittura quattordici. Archie Shepp, altro suo protetto, undici. E' un po' il destino che tocca agli stessi leader della black revolt: Malcolm X e Luther King passano il testimone alle Black Panthers, a Stokely Carmichael e Rap Brown. Come Coltrane, si sono messi in gioco fino all'autodistruzione fisica; ora tocca ai più giovani. Le differenze di età, sulle due sponde, del resto combaciano. E anche la strategia "arrabbiata" da adottare per proseguire la marcia.

Con le energie ormai al lumicino, Coltrane, già pesantemente minato dal cancro che lo condurrà di lì a poco alla morte, ci lancia ancora un messaggio, nuovo e sorprendente. La prostrazione fisica ha probabilmente il suo peso, ma non è sotto quest'unica angolazione che vanno letti episodi, più estatici che tumultuosi, quali "Ogunde," o "To Be," dove al flauto John scandaglia fondali scuri, ipnotici, rarefatti, gravemente tesi, o certi momenti di Interstellar Space, realizzato in duo colo solo Rashied Alì. E' evidente, qui, l'intento di congiungersi finalmente col nudo suono, liberando la materia dalle incrostazioni ancora presenti nelle opere appena precedenti, dopo aver mandato tutto in frantumi. Coltrane è già oltre: ora vede negli altri, in Ayler e Sanders [Nota 19], quell'immagine di energia allo stato brado che in sé ha dovuto così spesso celare, e vi si riflette una volta per tutte senza remore. L'uomo che sapeva di non potersi lasciar andare, ha vinto la sua battaglia nell'artista. Ora non ha più quella spada di Damocle sul capo, quella responsabilità-capestro a corroderlo. Ora può accettare anche la fine. Può partire: di là dove lui si è arrestato, in molti sono già salpati.

______________________________________

1) KOFSKY, Frank, John Coltrane: une interview inédite, "Le Jazzophone," novembre 1983 (l'intervista risale al novembre '66).

2) ADORNO, Theodore, Teoria estetica, Torino, Einaudi, 1975, p. 188, 15, 9, 28/9, 346 e 58/9.

3) POLILLO, Arrigo, in Libri nuovi, "Musica Jazz," maggio 1976.

4) HOLT, Len, Malcolm X the Mirror, "Liberator," febbraio 1966.

5) RODRIGUEZ, Alberto, John Coltrane. Con il blues nell'anima, "Musica Jazz," dicembre 1981.

6) GIANOLIO, Aldo e Paolo, Un capolavoro di Coltrane: Ascension, "Musica Jazz," marzo 1978; ora anche in questo sito e in questa stessa rubrica (http://italia.allaboutjazz.com/php/article.php?id=5950).

7) BERENDT, Joachim Ernst, Il libro del jazz, Milano, Garzanti, 1973, pp. 119/20.

8) Dalle note di copertina dell'LP originario.

9) Autobiografia di Malcolm X (in coll. con Alex Haley), Torino, Einaudi, 1967, p. 22.

10) REIK, Theodore, Il rito religioso, Torino, Boringhieri, 1969, p. 232.

11) Si segnala in particolare l'ampio capitolo Lo shofar (pp. 229/306), da cui sono tratte tutte le citazioni.

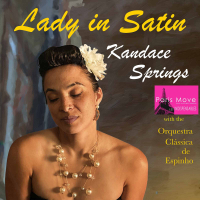

12) Singolare come, per contro, la copertina in sé e per sé ritragga Coltrane al soprano (diritto, ovviamente), che in realtà non campare nel disco.

13) Op. cit., p. 136.

14) ELIADE, Mircea, Simbolismo dell'ascensione, in Immagini e simboli, Milano, Jaca Book, 1981, pp. 46/50. Tutte le citazioni del capoverso sono tratte di qui.

15) I musicisti impegnati in Ascension sono in effetti undici; Elvin Jones, però, non prende assoli, e i due bassisti si spartiscono un'unica sezione solistica.

16) KOFSKY, F., intervista cit.

17) Dalle note di copertina di Live at the Village Vanguard Again.

18) KOFSKY, F., intervista cit.

19) Berendt, nel suo Libro del jazz, paragona le squassanti improvvisazioni live di Coltrane e Sanders con le "estatiche prediche a due" fra un predicatore gospel, il vescovo Kessey, e il suo secondo, reverendo Little. Poco oltre scrive: "Era [Coltrane] come un corridore di staffetta: a un certo punto passava la fiaccola a Pharoah Sanders che doveva continua il discorso - ancora più vigoroso, ancora più intenso ed estatico, ma anche senza quella forza d'amore inneggiante che irradiava Coltrane" (p. 128).

Tags

PREVIOUS / NEXT

Support All About Jazz

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.