Home » Articoli » Lyrics » Tornando su Contrappunto di Don De Lillo, ovvero l’arte ...

Tornando su Contrappunto di Don De Lillo, ovvero l’arte del ricercare l'io tra suoni, immagini e parole

Questo particolare organismo saggistico-narrativo, come lo ha definito lo scrittore Giuseppe Genna, scritto tra Cosmopolis (2003) e Falling Man (2007), si dirige spedito all'essenza di tre esperti di solitudine, Glenn Gould, Thelonious Sphere Monk, Thomas Bernhard, che nelle loro ricercate e coltivate forme di isolamento, silenzio e (più o meno conclamata) pazzia, hanno trovato una cifra espressiva creativa e geniale nel Novecento. Sul genio torneremo. Per ora guardiamo alla musica e alle parole.

De Lillo muove dalla constatazione che "nelle culture antiche, il solitario è una figura maligna. Minaccia il benessere del gruppo. Noi però lo conosciamo perché lo incontriamo, in noi stessi e negli altri. Vive in contrappunto, una sagoma in sbiadita lontananza. Ecco ciò che è: persistentemente solo". L'artista, il creatore, il demiurgo della parola, del suono e dell'immagine è necessariamente un solitario, un genio, un folle?

De Lillo sceglie tre linguaggi ed esperienze per accostarsi al tema, combinando, a volte contrapponendo, linee di ricerca anche molto diverse tra loro.

Se dal punto di vista narrativo, l'arte del contrappunto di De Lillo consiste nel condurre una riflessione su temi e motivi a contrasto, seppur complementari ("sono 20 pagine che possono essere accostate a una raccolta di sutra orientali e che, come le raccolte di sutra, narrano in una maniera a cui l'occidente contemporaneo pare non essere più abituato: narrano il percorso che ha per esito l'approdo al vuoto, cioè alla possibilità che le foglie viste possano essere trafitte di consapevolezza," dice Genna), dal punto di vista musicale, quale effetto sortisce la combinazione di Monk e Gould, figura in qualche modo geniale del jazz e un'icona quasi post-moderna dell'interpretazione della musica classica? Che senso hanno le riflessioni del Il soccombente di Thomas Bernhard su Gould?

Senza dubbio la tecnica del sovrapporre in una narrazione fluida, priva quasi di soluzione di continuità, frammenti, minimalia e liminalia, sui tre è letterariamente suggestiva. Musicalmente, però, ci sono cesure, fratture, punti di non connessione, con cui fare i conti, dati essenzialmente dalle diverse personalità di Monk e Gould e dai diversi esiti della loro musica.

De Lillo parte da Glenn Gould, icona per eccellenza di una nuova forma dell'interpretazione musicale. Per farlo tuttavia non ne usa la musica, ma l'immagine, in particolare quella più misurata che emerge dai Trentadue piccoli film su Glenn Gould. In questo lungometraggio - che mostra il pianista canadese come un "uomo appassionato e spiritoso, con il corpo e la mente inondati di musica" [Contrappunto, p. 5] - Gould non è in scena. La sua persona è interpretata da un attore che ne attutisce la potenza carismatica ed è evocata da coloro che lo hanno conosciuto: "questi individui fungono da contrappeso all'intenzionale leggerezza del film, una sorta di incorporeità che scaturisce dalla struttura episodica e dall'inafferrabilità dell'argomento trattato" [Contrappunto, p. 5].

Eppure Gould, questo "esperto di solitudine" che "vive alle soglie di quell'immensità psichica, un aldilà di ghiaccio, tempo e invernale introspezione," non è nulla senza il suo corpo, le sue mani, senza la sua figura affascinante e sinuosa, sempre reclinata sulla tastiera, senza le sue manie fisiche oltre che psichiche, senza la sua totale e corporea immissione all'interno dell'oggetto piano-forte. Non serve che l'immagine tenti di comprimere la distanza tra uomo-reale e uomo-icona, come osserva De Lillo, che tenti di "scovare qualche traccia dell'uomo tangibile" [Contrappunto, p. 8]. Gould è in quella distanza. La pervade. La domina. È controllo totale sulla musica interpretata, è paranoia, è ipocondria, è idiosincrasia alla quotidianità. È allo stesso tempo ricerca spasmodica e assoluta di estasi. Due attitudini, distanti e contrapposte, che nel tempo hanno trovato una qualche sintesi, ma solo nel gesto musicale.

Un esempio. L'interpretazione della Partita nr. 4 in re maggiore BWV 828 di Johann Sebastian Bach. Gould penetra nella suite di Bach (rispettivamente suddivisa in "Ouverture," "Allemanda," "Corrente," "Aria," "Sarabanda," "Minuetto," "Giga") in una forma dirompente ed esplosiva. L'archiettura bachiana regge, ma la visione prospettica di questi movimenti muta totalmente. Gould accelera e rallenta il ritmo, ampliando a dismisura l'effetto contrappunto a tal punto che in alcuni momenti ferma addirittura la musica sospendendo il gesto (dal video Youtube, 16:12: Gould alza la mano dalla tastiera e suona nell'aria...). Ma c'è di più. Gould canta Bach. Lo danza sulla tastiera, quasi in preda ad un delirio virtuosistico. È in estasi, evidentemente rapito da se stesso. Annienta Bach perché si reclina totalmente in se stesso...

Qui si inserisce il Il soccombente di Thomas Bernhard. Il personaggio/uomo-genio (Gould) "annichilisce la volontà altrui. Ma può anche indurre in chi lo ammira un peculiare struggimento, un desiderio di fondersi con il suo ambiente" [Contrappunto, p. 10]. Le indentità di autore, narratore e personaggio (Bernhard/Gould) sfumano l'una nell'altra. Potrebbe essere una ricerca psicanalitica. Lo scrittore che riflette sul genio, prendendo a modello la sua espressione massima e più pura, più autistica. L'essenza del discorso non tocca il pubblico, quanto piuttosto il rapporto tra vita, arte e autore. L'annientamento dell'una nell'altra, forme di solitudine, questioni di follia.

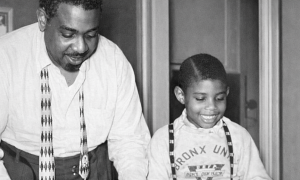

Passiamo a Thelonious Sphere Monk. Nel 1947 Monk scrive "Introspection". Tre minuti e dodici secondi (o, in base al'incisione che si ascolta, qualcosa di più o di meno). Per la verità bastano trenta secondi a Monk per decollare. Sì, perché anziché introiettare l'introspezione dell'io, Monk la fa esplodere in mezzo agli altri. Il tema parte lento, riservato, per poi virare velocemente. È alacre nel restituire uno sguardo obliquo sul sé. In una logica da vero e proprio contrappunto si esterna (quasi con gioia). Nell'introspezione c'è una sorta di fugace uscita dal sé. Non è un caso che la migliore interpretazione di questa self-examination l'abbia data Steve Lacy nella sua riscrittura di "Introspection" e poi nelle sue più articolate "Reflections" su temi di Monk.

Ma cosa succede quando l'introspezione raggiunge un'intensità tale da annullare il mondo circostante?, si domanda De Lillo [Contrappunto, p. 22]... Nei suoi ultimi anni di vita Monk si ritira nel New Jersey ospite della Baronessa Nica de Koenigswarter (Pannonica), senza mai più suonare il pianoforte. Isolamento totale nei confini di una stanza.

"Si parte dai gradi nel linguaggio, un senso di minaccia via via più profonda espressa tramite i termini stessi. Introspezione, solitudine, isolamento, ansia, fobia, depressione, allucinazione, schizofrenia. Poi si passa ai referenti umani. Egli è libero dalle convenzioni; oppure: la sua umanità difetta di qualcosa; oppure: è intrappolato in un contesto modeno viziato da una forma di straniamento che lo fa sentire a disagio nel mondo; oppure: forse è un risultato della sua educazione; oppure: è uno stramaledetto genio, lasciatelo in pace; oppure: ai tratta di una questione strettamente clinica, di chimica celebrale; o ancora: in realtà è una condizione naturale, un terrore che sopravvive nel cervello antico, il cervello rettile, oltre i confini inclinati di tutto ciò che egli ha accatastato contro. Se conosciamo la risposta allora la domanda è questa: Quanto possiamo avvicinarci all'io senza perdere tutto?" [Contrappunto, pp. 28-29].

Qui ci siamo. La musica, l'arte è anch'essa forma di annullamento? Dove collocare opera e il suo creatore?

Monk rispondeva con "Solitude", anticipando una forma di vita. Una decomposizione dell'io che produce freschezza. Il dolore di questo trapasso è lasciato alle spalle. È diventato una forma di memoria per fare arte. Non è più un gioco di opposti, ma un percorso di conoscenza del sé.

"Che cosa possiamo lasciarci dietro che resti ancorato alla memoria terrena?" [Contrappunto, p. 32], si domanda alla fine del saggio De Lillo, ricordando la panteistica morte di Mingus, le cui ceneri disperse dalla moglie nel Gange sono diventate "pura materia minerale nel fiume sacro".

La risposta, ha ragione Giuseppe Genna, non va trovata in un binomio genio/follia, neppure laddove si incunea il destino dei tre protagonisti de Il Soccombente (divisi tra suicidio, ossessione e isolamento).

Come conclude De Lillo, la risposta è nella musica stessa, "una forma d'arte che per verità, eccellenza e altre qualità indefinibili produce, nella mente e nei sensi di chi la ascolta, un piacere trascendentale chiamato bellezza. "Ecco il messaggio per chi si trova là fuori, a una distanza che solo la morte può misurare" [Contrappunto, p. 33].

Foto Sony Classical (Gould) e Olycom (la seconda di De Lillo).

Tags

PREVIOUS / NEXT

Support All About Jazz

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.