Home » Articoli » Lyrics » Isola, memoria di suoni - Note per un ritratto di Paolo Fresu

Isola, memoria di suoni - Note per un ritratto di Paolo Fresu

(Shakespeare, La Tempesta)

0. "No isco itte mi suzzedit candho arrivo in Sardigna a serentina." Identità e descrizione della Wanderlust

"Non so cosa mi succede quando arrivo in questi luoghi di sera. Così stanco, qualche volta non so neanche dove sono e dove ero quando sono ancora in alto e si intravvedono le prime luci della costa...

Possiamo essere ovunque... mi dico, e meditando i pensieri seguono la loro corsa verso l'alto dei luoghi che non appartengono a nessuno, ma sono del cuore e della notte profonda.

Quando, poi, i miei passi accarezzano la terra e il profumo dell'aria e dei fiori mi sveglia e mi sussurra 'Benvenuto! Sei arrivato a casa..."

Mi ergo, allora, come nuovo per incanto e mi riconosco dentro con i ricordi che mi portano lontano, alla mia campagna e ai miei cari, con suoni che conosco più di ogni altra cosa, meglio della Musica che faccio e che mi porta lontano.

Allora sono contento, perché parlo con questa terra solo io so questo, come per un mistero o un patto segnato in un tempo antico.

...'Ritornerò a morire qui... spero...' mi dico, e sto già pensando a quando potrò ripartire un'altra volta!". (Fresu in Gravante 2007, 13)

Nulla sarebbe più pericoloso della definizione dell'identità, di sé o di altri. Il pericolo consiste nella sfida ad un'entità sconosciuta e sempre in via di definizione. Non si parla qui dell'apparenza, è chiaro. Nel caso di un artista, questo pericolo è ancor più rilevante, anche se dove cresce il pericolo, dice un poeta, cresce anche ciò che salva. In cosa consiste la salvezza che nasce dal pericolo? Nasce dal fatto di essere messi alla prova dal pericolo, non è possibile non affrontare il pericolo se non per salvarsi da esso. E nell'accostare l'arte e la musica di un artista come Fresu viene subito da pensare a quanto detto finora. Perché nulla è più azzardato del voler cercare di dare un significato a ciò che all'autore stesso appare ancora come problematico. Si possono soltanto dare alcune prospettive che non possono essere attribuite all'artista ma soltanto, e giustamente, a chi ne parla. E nel farlo, occorre rispettare la differenza abissale che esiste fra la musica e il parlarne, tra il soffrirla come prova e il narrarla come esperienza in secondo grado e perciò priva di quell'elemento di sofferenza che nella creazione stringe l'artista alla propria necessità espressiva e chi invece ne gode, distaccato, del risultato.

Ciò non vuol dire che parlando di sofferenza si voglia alludere al negativo, o che il cliché dell'artista sofferente e perciò geniale e generalmente incompreso sia qui accolta come elemento discriminante. Tutt'altro. Ciò che qui appare come sofferenza è altrimenti la gioia della prova, e credo che Paolo abbia più di ogni altra cosa testimoniato nella sua carriera questa gioia della prova, questa necessità di trovare salvezza ogni volta attraverso il pericolo del cambiamento, della scelta di un diverso orizzonte, il rifiuto della ripetizione dell'esistere, del già detto.

Dunque, nel rispetto di questa premessa, occorrerà soprattutto fare attenzione all'evoluzione dell'arte di Fresu non in termini quantitativi o sollecitamente encomiastici. Paolo trattiene in sé, nella sua musica e nella sua scrittura, un riserbo che è retaggio d'origine ma è anche accorta difesa dall'acclamazione fine a se stessa. È un grande musicista proprio perché ha sempre saputo vedere benissimo che dove esiste il pericolo deve esserci anche il principio di una salvezza. In questo senso egli assomiglia molto ad uno dei suoi riconosciuti maestri, Miles Davis. Accostamento che non vuol dire comparazione o genealogia attributiva. Semmai, dovremmo pensare che due artisti possono stare vicini come sono vicine fra loro le cime di due altitudini, la cui base comune si dirama nelle vette distanti e diverse, ma entrambe solide.

Il grande talento innovatore di Davis, il suo saper dettare il tempo e l'attenzione dei musicisti e del pubblico è dovuto senza dubbio a questa attenzione spasmodica a ciò che non doveva soltanto essere nuovo o sconvolgente ma che doveva anche rimanere indimenticabile. Forse per un mio retaggio di educazione al rigore classico, mi sembra che anche nello spazio della musica questa capacità di scrivere cose che non si dimenticano sia il vero e proprio lascito che un artista cerca costantemente di ottenere, non solo per sé ma anche per coloro che ne saranno partecipi e memori. Questo ha permesso a Davis di rivoluzionare la musica anticipandola costantemente e perciò dando ad essa un cammino da compiere. Non si tratta, puramente, di tecnica strumentale ma piuttosto di una poetica che ragiona costantemente il proprio movimento allo scopo di ottenere la perfezione che diventa un segno certo di acquisita consapevolezza.

Paolo è un artista estremamente consapevole di sé e delle proprie idee che ha saputo condividere nel tempo con tutti coloro che potevano aiutarlo a riconoscerle meglio: in questo senso, è davvero significativo il modo in cui parla dei maestri vicini e lontani nella sua storia artistica ed umana - il che è dire la stessa cosa. Come ogni vero artista, egli sa che la condivisione, quella compartecipazione che viene chiamata anche "jam session," non è soltanto una notazione della storia e dell'antropologia musicale, ma è una radice fondante dell'essere musicista insieme ad altri musicisti, in quel gioco splendido e terribile che è la "jam session" dove bisogna smarrirsi per ritrovarsi, dove bisogna rinunciare alla propria identità per poterla davvero riconoscere.

Questo ritratto si propone pertanto di rispettare pienamente la natura dell'arte di Fresu, cioè di non voler in alcun modo costruire intorno ad essa una gabbia di riferimenti allo scopo di praticare un'ermeneutica della genesi della sua musica. Già altri ne hanno con competenza individuato ragioni e conseguenze, fra tutti Luigi Onori nel suo Paolo Fresu Talkabout (2006), "biografia a due voci" (come recita il sottotitolo) ed anche, a mio parere, un ottimo esempio di come si dovrebbe raccontare e ragionare quello che la musica ha di importante da poter essere detto con le parole. Ma dovei ricordare, e senza alcuna fatica, il saggio di Enzo Gravante, Paolo Fresu. La Sardegna, il jazz (2004), ricco di documenti e notizie altrimenti difficili da reperire; e naturalmente due prove dello stesso Fresu, ovvero il racconto del jazz delle cinque giornate bolzanine (Paolo Fresu racconta la storia del jazz attraverso la storia dei grandi trombettisti americani, 2007) e l'autobiografia uscita quasi a suggello non tanto dei cinquant'anni dell'artista ma di una fase gravida di conseguenze per quello che dovrà ancora accadere, Musica dentro (2009).

Da qui scaturisce la Wanderlust, il piacere del viaggio, l'ansia del viandante non di arrivare ma di rimettersi in cammino. Passione esattamente simmetrica a quella del musicista, che sa che quando un brano è finito dovrà cominciarne un altro, una nuova tappa del suo viaggio sonoro.

1. Ichnusa e il paradosso dell'insulitudine

Il Mediterraneo, vasto e variegato affresco di popoli, lingue e musiche, conosce nella sua geografia chiusa e sconfinata delle plaghe di saggezza e di conforto che sono le sue isole. Tra queste, Ichnusa, l'isola che oggi chiamano Sardegna.

Facilmente si direbbe che l'isola è terra circondata dal mare. Ma altro è pensare l'isola dal suo interno, e soprattutto pensarla da nativi del luogo. Se l'oceano, come vuole Melville, è assenza di terra, allora l'isola è quella cosa che impedisce al mare di essere oceano in tutte le sue direzioni possibili. È come se l'isola ci dicesse che il mare non è onnipotente e che esiste una falla, una falla di terra, nel suo manto altrimenti uniforme e vasto. Ma per chi vi abita, l'isola è per prima cosa terra, terra che c'è prima di arrivare al mare, e questo la rende del tutto simile al continente. Non una sua propagazione, ma un suo ricordo spostato nello spazio aperto delle acque.

L'isola affiora dal mare, è spazio e tempo messo alla prova dovunque dall'erosione delle correnti, un corpo che sembra avere meno forza rispetto a ciò che lo circonda, ma che invece è reso più forte da quanto sembra separarlo dalla sua condizione naturale di opposizione di terra e mare. Si tratta di una solitudine concentrata ad essere se stessa dovunque intorno si guardi. In uno dei Dialoghi con Leucò Pavese dice che l'isola non è altro che una metafora della nostra condizione, e dunque nascervi segna un destino particolare, un destino che doppiamente si carica di senso e che costringe ad un ritorno perenne, anche se in apparenza ciò significa per prima cosa andarsene, violare la perfetta solitudine che il mare ha costruito nei millenni intorno a quella falla di terra nella sua perfezione. Un fluido, incantevole e precisissimo assolo di terra nel perfetto blu che non può essere, per questo, oceano. Il mare, qui, è necessario quanto la terra per disegnarne la geografia. Il mare, scrive Salvatore Mannuzzu, "rappresenta un senso della Sardegna, forse il meno provvisorio, il più determinante: il mare che c'è sempre di mezzo (come tra il dire e il fare), assai più profondo di quanto non sia in natura. Prova inoppugnabile del fatto che esiste un qui ed esiste un là: ed esiste una distanza, una separazione infinita. Sí, il mare in Sardegna spesso non si vede, sembra appartenere a una storia secondaria e adesso diventa merce d'uso balneare, per turisti - pronta, come tutte le merci, a essere consumata e digerita (...) Però nel più stretto vicolo del più piccolo paese all'interno dell'isola, dove il mare pare disti migliaia di chilometri, mentre è lì a pochi passi, dove sembra che il mare non sia mai esistito, nulla invece sarebbe quello che è se non ci fosse il mare: il solco invisibile, terribile e arcano, da cui nei millenni è dipeso tutto un destino." (Mannuzzu 1998, p. 1225-1226)

Nel volo "folle" dell'Ulisse di Dante, questa terra, l'isola "d'i' Sardi," è l'ultima propaggine il cui nome corrisponde ad una geografia nota prima del passo estremo dell'altrove, quel varco che segna il destino di una navigazione verso una terra senza nome e senza ritorno, almeno nel mito dantesco della conoscenza nella Commedia. Una terra ultima, un legame esile e definitivo che riporterebbe ad affetti consueti e a geografie più certe prima del cuore della tenebra ignota. Ciò determina un legame particolare fra la Sardegna e la storia, perché quest'ultima è "più che altrove figlia della geografia: del fosso, quasi invalicabile, attorno colmo di mare. Quasi invalicabile: occorre sottolineare l'avverbio; per dire che poi esistono, son sempre esistiti rapporti tra il dentro e il fuori; sebbene condizionati da varchi peculiari, da porte disuguali e strette. Così la storia, la storia altrui, di cui si ode lo strepito lontano e incomprensibile, oltre il mare, sfiora soltanto l'isola: e la devasta. Così quanto faticosamente è divenuto sangue non torna acqua." (Mannuzzu 1998, p. 1227)

I sardi sono radicati a questa consapevolezza, nel senso che nella loro "sarditudine" hanno ben certo questo legame estremo con la loro terra che è legame doppio degli uomini del Mediterraneo con la certezza del mondo conosciuto. La loro lingua, arcana e musicalissima, è evidentemente connaturata a questa percezione. Una terra, come scrive Michela Murgia, "dove il silenzio è ancora il dialetto più parlato, le parole sono luoghi più dei luoghi stessi, e generano mondi. Qui esiste tutto ciò che viene raccontato, e quello che viene taciuto esiste perché un giorno qualcuno lo racconterà." (Murgia 2011, V)

2. L'isola sonora

Con questa promessa di racconto serbata nel silenzio, potremmo fare un secondo passo verso il nostro argomento, ricordando come l'isola, nella letteratura, rappresenti uno dei luoghi speciali di ciò che è sconosciuto, originario e infine utopico. Poche opere come La Tempesta sono così straordinariamente concentrate sull'essenza sonora e musicale della lingua e dell'universo che intende descrivere. E per fare questo Shakespeare sceglie proprio un'isola per palcoscenico. Dal rumore assordante che apre il dramma alla pace che discende dopo le ultime parole del mago finalmente capace di redimere la propria sventura in gioia, noi possiamo assistere e ascoltare tutta la gamma delle sonorità di cui siamo capaci e di cui il mondo è capace. Spostandoci nella nostra riflessione, Paolo è un Prospero che cerca nella musica la conciliazione. Ancora una volta, prossimità al pericolo significa salvezza. È una musicista certamente capace di sentimenti forti almeno quanto la terra da cui proviene e la cui musica nell'occasione sa farci provare; ma la sua umanità ha distillato, proprio per merito della musica stessa, una grazia che è misura dell'uomo e dell'artista nel medesimo tempo. Direi che si tratta di un caso autenticamente unico di un uomo che non dimentica e non rifiuta la cortesia verso nessuno, naturalmente oltrepassata quella soglia di timidezze e di apparente ruvidità che è retaggio dell'origine, che è la giusta dimensione di "saggiare l'ospite," valutarne oltre l'aspetto la sostanza, e dal confronto ricavarne quell'amicizia che rende i rapporti anche distanti e occasionali, grati e sinceri come può apparire il profilo di una terra nel mare degli eventi quotidiani delle nostre personali geografie.

In questo accostamento al grande personaggio shakespeariano metafora dell'artista e dell'arte, vi è anche qualcosa di Orfeo, poeta e mago, capace di commuovere gli esseri e di sedurli con la propria musica, col proprio canto. Ciò che un artista ha da donare non è solo ciò che ha da dire quanto piuttosto ciò che ha da cantare. Nel canto si esplica il più antico legame fra voce, suono, parola e finanche rumore: la gamma intera, dicevo prima, di ciò che, legato con amore nella voce, altrimenti nell'universo si squaderna. E nella musica il rapporto fra pensiero e suono è assolutamente prioritario, perché è il correlato principale della memoria.

3. Sonos 'e (è) memoria

La ricerca di Gianfranco Cabiddu, recentemente ripubblicata da Fandango libri (Passaggi di tempo. Il viaggio di Sonos 'e memoria, un film di Gianfranco Cabiddu, libro + dvd) è, a mio giudizio, uno dei luoghi-chiave della carriera di Paolo, almeno perché esplicitamente qui il confronto con la propria origine, col proprio "discendere da" è pressante e inevitabile.

Questa ricerca costruita fra suono, pensiero, memoria e immagine è certamente la risposta imperiosa di una ricerca che restituisce l'orgoglio di una storia riscoperta e raccontata con nuovi accenti sopra immagini antiche: il suono della memoria, il suono è memoria, il suono ha memoria. Anche qui la natura dei rapporti è eminentemente poetica, cioè musicale, fatta di quel "legame musaico" che per Dante è l'inestricabile nesso di musica e poesia che non si può toccare, tentando di tradurlo da una lingua all'altra, se non al prezzo di spezzarne l'incanto. Ciò che le immagini testimoniano è precisamente contenuto nelle note che costellano le immagini stesse, e da questa costellazione, nella lettura di questa costellazione, il disegno della memoria acquista un profilo preciso, preciso almeno quanto lo è il profilo di quella terra rammemorata sopra l'orizzonte delle acque. Da ciò discende con naturalezza l'idea di creare un luogo per la musica che fosse al tempo stesso testimonianza della radice e dell'erranza entrambe necessarie alla musica. "Time in jazz," il festival di Berchidda, giunto alla soglia del suo quarto di secolo di vita, esprime in maniera evidente la capacità di legare origine e destino della cultura specifica di una terra nell'alimentarsi di esperienze plurali ed aperte. Paolo ha saputo dimostrare anche una notevole capacità imprenditoriale, e di saper fare della cultura un serbatoio vivo di energie e di opportunità. "Time in jazz" s'è guadagnato sul campo (anche in senso fisico) il ruolo di manifestazione di rinnovamento, di esperienza "en plein air" per musicisti affermati ed esordienti d'incontrarsi e imparare, non dimenticando che anche per la Sardegna questo si traduce in un'attenzione costante alle sue vicende, fuori dai cliché turistici e dai luoghi comuni riguardo ad una arretratezza o ad una difficoltà di questa terra di essere "al passo con i tempi". Come spiega già il logo della manifestazione, il tempo è già presente nella sua concretezza attuale senza dimenticare né tradizione né avvenire.

4. Stile e musica dei maestri, nel segno della libertà.

Nella radice popolare, nella matrice popolare del jazz si nasconde il legame tra America e Sardegna (a suo modo, un'isola-continente), tra Fresu e i maestri che ne hanno determinato il cammino. Due continenti, la cui storia non si può certo sovrapporre in modo sommario, ma che presenta alcuni caratteri coerenti tra loro che consentono di ricostruire il filo che li lega musicalmente e poeticamente. Musica che scorre nelle parole, il jazz è, nel suo legame con l'improvvisazione, organizzazione dell'identità e paradosso dell'identità stessa, è testimonianza individuale e voce collettiva, è ricerca ed è tramando di memoria, è rivolta ed è riscoperta. Sentimenti, questi, che nella carriera di un artista sono essenziali tappe della sua stessa storia. E sentimento qui sta per un sentire profondo, una totale adesione, la "vocazione" di cui parlavo prima, che non fa sconti né può essere indulgente con chi ne viene catturato. Questo pensiero del confronto tra continenti appare evidente in un'affermazione di Fresu a proposito della ricerca spirituale di Davis (come di Coltrane ed altri), riconnettendo questa ricerca alla musica modale, esistente da sempre nelle culture tradizionali ed etniche: "La musica tradizionale della Sardegna, quella sacra per launeddas, per esempio, si muove completamente sul concetto della modalità. E non è un caso che il jazz abbia radici popolari nella musica tradizionale" (Fresu 2007, 69). Il vero ponte che collega i continenti è proprio questa radice della musica tradizionale, che rende del tutto plausibile il parallelo tra il jazz e la musica sarda tradizionale. Ma è appunto il legame tra la tradizione e l'innovazione. Davis "voleva semplicemente immergere il proprio suono nella realtà attuale, in qualche modo contemporanea, come un quadro, un bellissimo quadro a cui poi si mette una cornice completamente diversa. Ecco, il contenuto del quadro non era cambiato, ma in qualche modo la cornice cambiava." (Fresu 2007, 70).

Quindi nessuna facilità nell'ascrivere a Paolo cose di cui egli per primo è perfettamente consapevole e che ha dimostrato di conoscere con profondità ed opportunità di riferimenti e di analisi. "Noi ci riteniamo musicisti di oggi - scrive Vittorio Albani nella prefazione alle cinque giornate del jazz a Bolzano - ma siamo anche, in qualche modo, molto attenti al passato. Il musicista, l'artista moderno (secondo il mio pensiero) è colui che non dimentica il passato ma cerca di metabolizzarlo ponendosi il compito di provare ad aprire nuove porte non ancora aperte. Quello che cercheremo di fare in questa occasione è di portarci appresso il repertorio, lo stile e la musica di alcuni grandi della musica afro-americana, cercando di raccontarvi il musicista come sappiamo fare noi e come potremmo reinterpretarlo oggi, dopo aver metabolizzato tutte le cose del passato, ma aggiungendo il nostro contributo all'interno del jazz più attuale e di tutta la musica contemporanea." (in Fresu 2007, 15).

Davis occupa una posizione mediana fra Armstrong e Gillespie da una parte, Baker ed il panorama fra Wynton Marsalis e Dave Douglas dall'altra. Se Armstrong rappresenta, com'è naturale, l'inizio, Gillespie incarna la trasformazione e il conflitto. Davis occupa in questa dialettica il luogo della sintesi, ovvero l'arte e la ricerca. Baker sarà inteso nel senso di un movimento della poesia e del malessere, lasciando infine, da Marsalis a Douglas, il luogo aperto dell'attualità.

"Lo standard nel jazz è quel materiale popolare e conosciuto che diventa (o può diventare) pretesto per muoversi in un territorio originale e personale. [...] Leggere la storia del jazz attraverso cinque o più trombettisti è per me il modo di usare uno strumento musicale come strumento 'altro' per raccontare uno stile musicale che, più di altri, è strettamente legato al corpo, al pensiero, alla società, alla religione e alla storia con le sue evoluzioni repentine del secolo appena trascorso. [...] Personaggi come Louis Armstrong, Dizzy Gillespie e Chet Baker sono stati non solo dei grandi strumentisti ma anche degli ottimi ed originali cantanti che hanno stravolto la tecnica ortodossa della voce ed assieme a Miles Davis, 'bird' libero come Parker, hanno sconfinato dal piccolo mondo del jazz verso quello di una popolarità tipica di 'altre' musiche come il Pop o il Rock.

La tromba è dunque non solo strumento comunicativo ma anche estensione naturale, assieme alla voce, del corpo che respira e che pensa." (Fresu 2007, 18-19). Viene in mente un celebre aforisma di Pascal: "L'uomo è una canna, ma una canna che pensa". Questa condizione di fragilità diventa invece, e una volta di più, la conferma di una precisa volontà a non trincerarsi nella finitudine non come un semplice vivere ma come un esistere pieno.

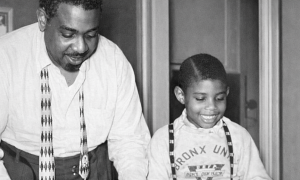

E non è un caso se nel 1985, dopo la frequentazione dei seminari di Siena Jazz, Fresu riceve l'invito di partecipare in qualità di docente ai corsi: "Avevo tanto materiale, sicuramente prezioso, ma al livello conscio era più che altro una matassa primordiale, un groviglio di esperienze sonore. E per trasmetterlo ad altri dovevo prima di tutto cercare di chiarirlo a me stesso.

Di fatto il mio linguaggio era il risultato della stratificazione di tante piccole cellule melodiche e ritmiche che pian piano si andavano accumulando in qualcosa che era ancora solo un tentare, un divenire di forme e idee estetiche sulla musica. (...) Prima di partire per Siena preparai una serie di cassette con una discografia ragionata su Miles Davis. Decisi che attraverso quella non solo avrei raccontato uno dei musicisti più importanti del secolo, ma avrei potuto raccontare anche alcuni aspetti del mio percorso." (Fresu 2009, 62). Davis rappresenta quindi una funzione maieutica che conduce ad una presa di coscienza in funzione didattica. L'invito è di suonare quello che si sente, lasciarsi andare ed alimentare le idee con il personale suono interiore: "Dovete conoscere e immediatamente dimenticare. Fidatevi. La musica si sedimenta in un angolo nascosto della vostra mente e della vostra coscienza fino a quando non si presenta inaspettatamente metabolizzata dal lato più sconosciuto della vostra poetica." (Fresu 2009, 63)

Miles era apparso sull'orizzonte acustico nel 1979 quando Fresu si trova ad ascoltare la versione davisiana di Autumn Leaves (Les feuilles mortes, di Kosma e Prévert), un'incisione live del 1963 al Festival di Antibes con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams, "la più bella versione mai eseguita di Autumn Leaves. Solo che lui la suonava con quello stile futurista, creativo e lunare che lo distingueva. (...) Capii però in quell'istante la vera essenza del jazz che è la libertà, e Miles divenne il grande maestro che avrei seguito per tutta la vita." (Fresu 2009, 67-68). Si tratta di una folgorazione che strappa la consapevolezza da qualsiasi incertezza: "La bellezza di quella musica era racchiusa nel suo essere imperfetta, umana, profonda e al tempo stesso misteriosa: la profondità stava nel suono, il mistero nel silenzio. Due elementi apparentemente inconciliabili ma di fatto indissolubili. Se non c'è suono non c'è silenzio, non c'è musica. Non c'è nessuna musica perché il rapporto e l'equilibrio tra suono e silenzio è di tutte le musiche e forse della vita stessa. Il silenzio è quel vuoto apparente che dà senso alle note." (Fresu 2009, 71).

5. Soul Trane, il mantra del griot

"John Coltrane è un artista tra i più semplici e allo stesso tempo tra i più complessi della storia del jazz. Personalmente lo amo molto e se dovessi trovare un aggettivo per definire il suo suono e la sua figura, al di là dei periodi storici e delle evoluzioni, lo definirei mistico. Nella sua musica è presente proprio questa caratteristica, in modo assoluto, che lo rende diverso da tutti gli altri. Mistico dunque, e spirituale allo stesso tempo: di queste due cose Coltrane è riuscito a fare l'essenza del proprio linguaggio. Un linguaggio che è partito in modo complesso per diventare negli ultimi anni sempre più scarno, spinto dalla ricerca verso il cuore delle cose: la componente mistica è molto presente dal punto di vista dei progetti, dell'improvvisazione, del suo modo di porsi rispetto al suono. E così lo strumento diventa una voce che si eleva verso un non- conosciuto che può avvicinarsi a Dio. Tutti noi musicisti cerchiamo questa spiritualità nella musica, ma Coltrane meglio di tutti è riuscito a trovarla e a comunicarla.

Trovo ci sia una sorta di legame tra Coltrane e l'arcaico ed il primitivo, concetti molto vicini all'Africa, che la civiltà occidentale sta tralasciando e perdendo; il ritorno all'origine del linguaggio e del suono, l'utilizzo dell'ensemble come piccola comunità o piccolo villaggio sono esigenze comunque insite in tutti noi, poiché sentiamo davvero il bisogno di ritornare all'essenza. E per certi versi è vero che la base della nostra musica risieda proprio in quell'Africa che, insieme alla cultura orientale, divulga e crede in valori legati alla natura quali il misticismo, la religiosità fisica, l'interiorità. La ricerca sonora primitiva è in sintonia con il jazz, che all'inizio è musica metropolitana, poi cerca di attingere a questi straordinari e primordiali bacini di storia e cultura: molti degli artisti di quel periodo in particolare, come Miles Davis, alla fine della loro carriera si sono rivolti verso questi luoghi, per trovare la linfa vitale della musica e per ritrovare qualcosa da cui probabilmente erano partiti. Il rapporto tra jazz e Africa non si discute, insomma, e Coltrane è stato il musicista più africano; da A Love Supreme in poi la sua musica può essere illustrata attraverso un'interessante dicotomia: da una parte c'è il punto di vista percussivo, una sorta di mantra che porta quasi alla trance; dall'altra c'è il griot africano che racconta attraverso micro cellule qualcosa di apparentemente semplice che però diventa estremamente complesso." (Fresu in Ilari 2007, 10).

In questa riflessione essenziale, emergono alcuni temi che sono cari al musicista e che rappresentano una lettura del jazz fondata su un discorso che torna costantemente a riflettere su ciò che di originario questa musica si porta nel tempo. Il tema, fin troppo vasto, del rapporto fra jazz e Africa - ma sarebbe meglio dire fra la musica del Novecento e l'Africa - è tuttavia il mainstream che non bisogna mai perdere di vista in questa navigazione. Qui viene ad essere investigata ed esaminata una radice profonda, quella dell'appartenenza, declinata con maggiore o minore ardore a seconda dei musicisti che con essa si sono confrontati. Coltrane appartiene a quella schiera di musicisti come Art Blakey, Sun Ra, Max Roach, Charlie Mingus o Thelonious Monk, che hanno essenzialmente capito che il ritorno verso la madre-patria africana rappresentava il vero e possibile terreno di confronto per misurare l'evoluzione del jazz. Il jazz, insomma, doveva uscire dal perimetro urbano per tornare negli spazi aperti da cui i suoi progenitori erano stati strappati con la forza. La diatriba, probabilmente senza soluzione, se considerare il jazz una musica tipicamente americana sviluppata da coloro che sono stati tratti in schiavitù in quella terra, oppure il legame da sempre inscindibile fra gli schiavi e la patria lontana, ciò che si aveva al posto del silenzio, come ha scritto Ralph Ellison, per denunciare apertamente la propria appartenenza mai sopita, è senza soluzione perché non è mai decisa da un singolo musicista e da una singola esperienza. Rappresenta, piuttosto, la costante approssimazione alla definizione di identità, ed è per questo che nel mettersi in gioco con questa approssimazione l'identità è portata a scoprirsi, e nel farlo svela che il luogo della mancanza è veramente ciò che risulta determinante al suo modo di essere.

Da ciò discende una conseguenza, estremamente precisa nelle parole di Fresu su Trane, cioè il leggere la musica degli ensemble come la ricostituzione di una comunità tribale, il recupero di una lingua comune altrimenti non pronunciabile. Ed è perciò naturale assegnare al solista il ruolo del griot, del cantore di storie che sono anche la memoria di quella comunità, il ritrovare nel dire avvicinato all'origine, quella fisicità che svela il non- conosciuto attraverso il suono, qualcosa che appartiene alla sfera del sacro, come del resto ricordano tutti i racconti dell'origine del mondo: cioè che il primo manifestarsi del divino è il suono, e solo attraverso la ricerca incessante del suono possono essere trovati dei punti di contatto fra il terreno e il divino. Questa forma di contatto può avvenire in modo esclusivamente estatico, come ricorda l'allusione al mantra, cioè all'uscire fuori di sé, attraverso il suono, per attingere ad una esperienza superiore, trascendente. I riti estatici del culto dionisiaco, quelli dei Dervisci, la pulsazione ossessiva del candomblé, la ripetizione sempre più veloce di formule sacre dimostrata a suo tempo da Demetrio Stratos, i mantra dei monaci buddisti, sono tutte testimonianze di un legame preciso e senza limitazioni geografiche di una costante dell'esperienza comunicativa umana, una sorta di costante antropologica che segna il punto di contatto con l'essenza.

Non si può per questo prescindere il riflesso circa l'arcaico e il primitivo, che non sono evidentemente giudizi di valore quanto marche di riconoscimento di un territorio che sovverte l'ordine del tempo per esplorare invece con altri strumenti (è il caso di dirlo) ciò che è, al tempo stesso, semplice e complesso.

Questa prossimità, ed anche indiscernibilità, fra semplice e complesso rende Coltrane il musicista più africano di tutti. Le poliritmie, le scale modali, elementi tipici della musica africana, sono anche quegli elementi che hanno portato alle grandi rivoluzioni del jazz, a partire proprio dalla generazione di Parker, Trane, Davis e Monk. Fu un vero ritorno alle radici, alla musica "dei mori andalusi" come disse lo stesso Davis a proposito di Sketches of Spain, il pianismo percussivo di Monk, la sorprendente pienezza della concezione musicale di Bird, Pithecantropus Erectus di Mingus o Summertime di Mingus Three, dove il basso sembra evocare il balafon all'interno di una coralità votata ad esplorare l'aspetto percussivo degli altri strumenti.

6. La scoperta del desiderio e una banda di paese.

La tromba è davvero uno strano strumento. Sembrerebbe che le abbiano fatto un dispetto a torcerla in quel modo, a farne un labirinto di metallo, esile fino all'estuario della campana, che nemmeno da lontano assomiglia alla snella silhouette delle chiarine, sue antenate. Per lei come per il sassofono, con quel suo collo che ricorda un uccello di palude, sembra che l'ingegno umano abbia trascurato di accordare funzionalità ed estetica. Se ci si sofferma sull'una, l'altra immediatamente esce fuori dal fuoco dell'attenzione. Con una voce marziale e carica di memorie legate a quel mondo (ricorderemo per sempre, credo, il manzoniano "S'ode a destra uno squillo di tromba, / Da sinistra risponde uno squillo" nel coro della battaglia di Maclodio) o alla malinconica rassegnazione della condizione dell'anima nell'altro a venire (valga per tutti il meraviglioso "Tuba mirum" del Requiem di Mozart), elemento attoriale di spicco nelle bande paesane, in realtà questo strano strumento dalla forma bizzarra copre, anche solo da questi erratici riferimenti, una tale ampiezza di tempo e spazio (oltre che di cultura) che lascia stupiti.

Lo strumento serve in quanto, come l'aiutante magico delle fiabe, interviene ad aiutare l'eroe della storia a risolvere una situazione complicata o apparentemente senza alternative. La scoperta del desiderio è appunto la scelta di una direzione da intraprendere, è realmente e concretamente una scelta di vita. In questo rapporto fra eroe ed aiutante, però, non vale la dialettica servo-padrone. Il rapporto è paritetico, dialogico, è il frutto di un conoscersi reciproco, non di un semplice apprendimento tecnico.

Ma quanto ci si inganna, come sempre, fidandosi del solo aspetto. Si pensi all'etimologia del termine "Flügelhorn," che accomuna tanto "Flug" (volo, traiettoria) quanto "Flügel" (ala). Invece a "horn" resta questa metamorfica natura di "corno," sospesa tra l'appendice animale e le tonalità cupe di remoti e definitivi richiami. Leggerezza e trasparenza saldate alla matericità e all'oscurità di una sonorità che non potremmo che affidare alla gamma di quelle sensazioni che Leopardi volentieri definiva "arcane". Esso è infatti anche uno strumento angelico (lo abbiamo intuito nella citazione mozartiana) e così pure decine di affreschi fitti di schiere angeliche testimoniano che soprattutto nell'immagine della gloria ultraterrena è proprio quella dinamica e quel timbro che possono far presagire lo splendore dell'eterno.

Ma tanto per rimanere nell'ambito della lingua, si consideri che gli strumenti a fiato rappresentano una "sottoclasse degli aerofoni nei quali l'aria vibrante è confinata entro lo strumento medesimo" (Sachs 1996, 606). Nel caso della tromba, i pistoni sembrano rappresentare le grate di questa prigione, mentre in realtà il flusso dell'aria "passa attraverso le labbra vibranti dell'esecutore e viene a contatto intermittente con la colonna d'aria che deve porre in vibrazione" (Sachs 1996, 607). Non conta andare più a fondo nella tassonomia, quanto piuttosto sottolineare che l'aria, il più immateriale degli elementi, viene imprigionato e modulato, risulta da una combinazione da tempesta perfetta fra flussi d'aria tra loro altrimenti in tempesta.

Che questi elementi non concorrano ad una semplice vocazione è palese, ma non è questo il punto. Il punto è che questo strumento costella con la sua presenza eventi, idee, credenze liete o tremende dell'essere umano. Si potrebbe dire che dal punto di vista dell'antropologia della comunicazione la tromba sia uno di quegli elementi ad alta rilevanza simbolica e culturale.

Questo rapporto naturale con gli elementi affiora fra i ricordi più nitidi dell'infanzia, nella quale i suoni sono già netti e presenti nella forma di un vero e proprio soundscape: "Prima erano quelli del vento, dell'acqua e delle foglie delle querce che, insieme ai belati delle pecore, riempivano le mie giornate in campagna." (Fresu 2009, 33). E poi, dopo l'armonica a bocca e la chitarra, l'incontro fatale con la tromba, un oggetto domestico: "Lo ricordo come fosse ieri. La vecchia Orsi aveva una custodia nera foderata di velluto rosso e odorava dell'olio per i pistoni. Io la guardavo rapito. Avrò avuto sì e no nove anni: mi portai il bocchino alle labbra e dopo un paio di tentativi ottenni qualche suono decente. Tutto senza che nessuno mi avesse spiegato come fare. In poco tempo riuscii a scoprire le posizioni e a individuare le note corrispondenti. Ho proprio una precisa sensazione di quando, camminando per la strada, provavo a cantarmi in testa le note della scala maggiore cercando di ripassare le posizioni con il solo movimento delle dita. A vuoto per il do, primo e terzo pistone per il re, terzo per il mi, primo per il fa e così via fino al do che sta all'ottava.

Da allora la tromba diventò il mio strumento e difficilmente me ne separavo." (Fresu 2009, 34).

Questo legame che nello strumento concentra la storia stessa di una vita e rende quello strumento senza pari rispetto ad altri è un tratto significativo del legame fra suono e terra. Un legame che non è certamente improprio, ma che si connota, pare impregnato, di quell'atmosfera dei luoghi, come ci rammenta Salvatore Satta in una bellissima pagina de "Il giorno del giudizio," quando rievoca un'usanza del falegname del paese (Nuoro), Zeronimu, " (Gerolamo, ma può darsi che fosse un soprannome) che nelle giornate estive, alle due del pomeriggio, deposta la sega e la pialla, dava fiato alla cornetta, e il suono si riversava nei vicoli infuocati, si insinuava nelle case, e tutta la vita restava sospesa a quelle note. Anche i cani distesi come morti lungo la poca ombra delle case muovevano la coda. Peppino e Sebastiano, nello stanzino senz'aria, leggevano accompagnati da quella voce, e leggevano per la stessa ragione per la quale Zeronimu suonava la cornetta, cioè per nessuna ragione, perché gli uomini avevano un pertugio per il quale penetrava il mistero." (Satta 2009, 63-64).

Questo pertugio attraverso cui penetra il mistero è esattamente la misura della voce dello strumento, capace di sospendere la vita a quelle note, in modo che cioè il tempo sia dettato dalle note stesse, che esse siano la misura. Non è del resto da sottolineare che questo musicista è anche un artigiano, è cioè colui che lavora la materia e la trasforma in qualcosa d'altro attraverso la fatica, la forza e l'intelligenza. Essere musicista, in questo senso, vuol dire essere anche un artigiano, e dell'artigiano occorre capire che solo l'esperienza può dare la sicurezza nel lavoro ben fatto, la dimostrazione della maestria. La specialità di uno strumento cui si accennava prima è la stessa degli strumenti personali di un artigiano, che vengono quasi modellati dalle sua mani, e che le sue mani potrebbero riconoscere fra mille altri. Un legame speciale, un legame che detta alla ragione e alla creatività il tempo della creazione.

A Siena tra il 1980 e il 1982 Fresu ha modo di frequentare le lezioni del Siena Jazz, conosce Bruno Tommaso, grande strumentista e didatta e in un secondo momento incontra Enrico Rava, maestro della libera ispirazione. Questi due incontri segnano una tappa fondamentale del suo cammino, nel senso di una ricerca, questa pure nel segno coltraniano di una liberazione, di una ispirazione che deve seguire la Wanderlust del pensiero: "Enrico rifiutava a priori l'idea che il jazz si potesse insegnare e puntava piuttosto sulla trasmissione del sapere attraverso il feeling e l'ascolto. (...) Quello di cui avevo bisogno era crescere sul piano della profondità di pensiero, della purezza del suono e della costruzione, oltre che dello swing e dell'articolazione della frase musicale." (Fresu 2009, 58-59).

7. "La musica è qualcosa che ti accade dentro"

Estrapolata da un'osservazione su Chet Baker, la frase è talmente gravida di conseguenze da riecheggiare nel titolo dell'autobiografia di Fresu, Musica dentro. Un titolo che costringe ad un'attenzione diversa del racconto, non legato soltanto agli eventi naturali della vita quanto piuttosto alla loro capacità di essere fonte di ispirazione e di consapevolezza di un apprendimento libero e pensato della musica, saggiare misura e apertura, interiorizzare e comunicare per poter veramente esprimere.

"Scrivo per diletto da sempre. La scrittura mi piace perché sa di suono. In questi anni ho sempre scritto per me stesso, a volte in italiano ma soprattutto in sardo logudorese, la mia prima lingua. Mi piace scrivere pensieri brevi, che abbiano un inizio e una fine, e la scrittura è talvolta il pretesto per andare lontano e per essere al tempo stesso ancora più vicino alle cose.

Chi ha letto i miei pensieri o le note di copertina concepite per i CD degli amici mi ha spronato a scrivere questo libro. Se ho deciso di farlo è stato soprattutto per il bisogno di raccontare una storia normale che altrimenti (...) sarebbe rimasta solo nelle note della mia tromba" (Fresu 2009, 15).

Questa "storia normale," indicazione attenuativa di un contenuto ben più ampio e complesso, ci offre in definitiva uno sguardo più ampio sulla carriera di Fresu. Una pagina ancora aperta resta da scrivere, e credo che molte altre ne seguiranno di questo spartito in divenire che è la sua opera. La vicenda di un artista si va poi arricchendo di incontri sempre nuovi e tuttavia legati ad un filo di fedeltà che non è affatto oleografico nei confronti della terra natale, anzi. Quello che appare più evidente è proprio la scelta di fare, semmai, della Sardegna, un'opera-mondo, un cantiere dove l'archeologia comunica direttamente con il sogno futuro più azzardato e perciò convincente. C'è ancora molto da fare e da ascoltare. Solo bisogna individuare il punto fermo intorno a cui la musica ruota, quella perfezione che sarebbe solo del silenzio se mai potessimo farne esperienza. Mi sembra che Paolo, in ogni sua nuova composizione, o rilettura o provocazione, non faccia altro che incitarci a circoscrivere questa possibilità, a renderci partecipi di quel rito solidale e collettivo che è la musica.

La sublime impossibilità del silenzio che affanna la musica e la voce rappresenta probabilmente il vero nesso identitario con l'ascolto, anch'esso anelante alla condizione ideale: il silenzio appunto. Cos'era il brano che abbiamo ascoltato lo sappiamo solo quando esso è finito, perché quando le note si spengono, allora il musicista può dire a se stesso: "so cuntentu tandho, ca cuntrestu cun custa terra e l'isco solu eo...": "Allora sono contento, perché parlo con questa terra solo io so questo..."

Foto di Claudio Casanova

BIBLIOGRAFIA

FRESU, P., Musica dentro, Feltrinelli, Milano, 2009

Paolo Fresu racconta il jazz attraverso la storia dei grandi trombettisti americani, Auditorium Edizioni, Milano, 2007

ACQUARO, A., Jazz, sogni e pregiudizi, in "D di Repubblica," 5 febbraio 2011, pp. 93-94

BERLINGUER, L. E MATTONE, A., (a cura di), La Sardegna, in Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi, Einaudi, Torino, 1998

CABIDDU, G., Passaggi di tempo. Il viaggio di Sonos 'e memoria, un film di Gianfranco Cabiddu, Fandango Libri, Roma, 2009

GRAVANTE, E., Paolo Fresu, La Sardegna, il Jazz, Condaghes, Cagliari, 2004

ILARI, R., (a cura di), John Coltrane visto da Paolo Fresu, testimonianza raccolta da R. Ilari, in Teatro Festival, 26 ottobre - 3 novembre 2007, Teatro Festival Parma - Meeting Europeo dell'Attore - XXV edizione, p. 10

MANNUZZU, S., Finis Sardiniae (o la patria possibile), in BERLINGUER, L. E MATTONE, A., (a cura di), La Sardegna, in Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi, Einaudi, Torino, 1998, pp. 1225-1244

MURGIA, M., Accabadora, Einaudi, Torino, 2009

MURGIA, M., Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell'isola che non si vede, Einaudi, Torino, 2011

ONORI, L., Paolo Fresu Talkabout. Biografia a due voci, Nuovi Equilibri, Viterbo, 2006

PELLICCIOTTI, G., Paolo il caldo, in "La Repubblica," Lunedì 24 gennaio 2011, p. 52

SATTA, S., Il giorno del giudizio, undicesima edizione, Adelphi, Milano, 2009 (19791)

Tags

PREVIOUS / NEXT

Support All About Jazz

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.