Home » Articoli » Lyrics » Booker Ervin: tenorista unico e dimenticato

Booker Ervin: tenorista unico e dimenticato

Si è parlato e scritto decisamente troppo poco di Booker Ervin negli ultimi decenni, da quando cioè il reverendo John G. Gensel, alla presenza di numerosi musicisti fra i quali Charles Mingus, Don Byas, Roland Kirk e Jaki Byard, pronunciò l'orazione funebre per il sassofonista, deceduto il 31 agosto 1970 al Bellevue Hospital di New York in seguito all'asportazione di un rene: esattamente due mesi prima di compiere quarant'anni. Mi sembra il caso quindi di riprendere il discorso su un artista genuino che, senza aver apportato grosse innovazioni al linguaggio jazz, è stato un leader e un compositore di discreta efficacia e soprattutto un solista generosissimo, dotato di una sonorità e di una cadenza talmente personali da risultare immediatamente identificabile ad un Blindfold test.

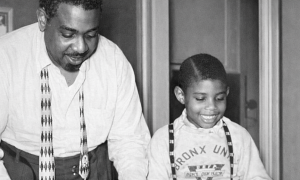

Booker Telleferro Ervin Jr. nacque a Denison nel Texas il 31 ottobre 1930 e, fra gli otto e i tredici anni, studiò il trombone sotto la guida del padre, trombonista di un certo talento, che aveva suonato fra l'altro al fianco di Buddy Tate. Dopo aver fatto parte della band della high school di Danison, il giovane Booker decise di abbandonare gli studi musicali, che riprese solamente nel 1950 durante il servizio militare, prestato in aviazione, approfittando della disponibilità di un sax tenore presso il circolo ufficiali. Il suo tardivo apprendistato sullo strumento, condotto per circa tre anni da perfetto autodidatta, ebbe come modelli dapprima Lester Young, poi Dexter Gordon e Sonny Stitt. Alla base americana di Okinawa, dove tra il 1951 ed il 1952 prestò servizio, il sassofonista ebbe la prima occasione di esibirsi con un proprio gruppo.

Tornato in patria nel 1953, si iscrisse ai corsi di flauto, clarinetto e composizione presso la Schillinger House di Boston, poi divenuta Berklee School of Music; studi che dopo circa un anno dovette abbandonare a causa di una malattia. Solo a cominciare dalla fine del 1954, ormai ventiquattrenne, il sassofonista si avviò ad un'intensa attività professionale, suonando fra l'altro il sax baritono nella band di rhythm&blues di Ernie Fields, con la quale si recò in tournée in Messico e in Canada. In seguito passò tre mesi a Dallas nel gruppo di James Clay, anch'egli importante sassofonista texano, e nel 1956, oltre ad effettuare la sua prima incisione con l'orchestra di Fields, fu a Chicago al fianco del bluesman Lowell Fulson. Dopo altri ingaggi saltuari si stabilì a Denver nel Colorado, dove, rallentando notevolmente l'attività musicale, tentò per un anno e mezzo un'infinità di altre strade.

Alla fine del 1957 decise di trasferirsi a New York, ma durante il percorso si fermò per sei mesi a Pittsburgh, dove, oltre a suonare nel gruppo di Chet Baker, conobbe Horace Parlan, l'incontro col quale si rivelò decisivo per la sua carriera: i due infatti nel maggio 1958 proseguirono insieme per New York e fu appunto Parlan, entrato già l'anno prima nella band di Mingus, a convincere il contrabbassista ad assumere l'amico. Salvo frequenti parentesi, Ervin rimase con Mingus dal novembre 1958 all'estate 1962, prendendo inizialmente il posto di Shafi Hadi e partecipando a numerose incisioni storiche.

Al 9 gennaio 1959 risale la prima apparizione discografica di Ervin col gruppo di Mingus, completato dall'altista John Handy, dal pianista Richard Wyands e da Dannie Richmond: si tratta di tre brani inclusi in Wanderland della United Artists. Ma è nel successivo Blues & Roots, inciso il 4 febbraio 1959 ed edito dall'Atlantic, che egli si pone in particolare evidenza, soprattutto in "Wednesday Night Preyer Meeting" e "Moanin'".

Il primo di questi due brani, tipicamente churchy, carico di dionisiaca partecipazione, rappresenta una delle vette emblematiche dell'estetica mingusiana ed il lungo, corposo assolo del tenorsassofonista ne costituisce il perno centrale: lanciato dalla voce incalzante del leader, dal collettivo formicolante e dal piano martellante di Parlan, Ervin inizia con due note lunghe e categoriche, di lancinante dolore, per poi passare ad una breve sezione dal fraseggio veloce e fluido, approdare ad una declamazione stentorea, da vero predicatore, con il solo accompagnamento ritmico del battito delle mani, e concludere con una pronuncia sempre più concitata, sfumando nel marasma collettivo, che precede il breve intervento di Richmond e la ripresa del tema. Anche nella parte iniziale dell'assolo in "Moanin'" la voce di Ervin si libra solitaria, stimolata dalle saltuarie e discrete sottolineature da parte di basso, piano e batteria; probabilmente esasperata dal confronto con il baritono di Peper Adams, che lo precede nell'assolo, in questo caso la sua sonorità si sviluppa con naturalezza in un registro talmente acuto da sembrare quasi un contralto, senza perdere fluidità nel fraseggio. È questa una delle caratteristiche riconosciute, anche se a mio parere non la più personale, del suo inconfondibile idioma solistico.

In Mingus Ah Um, inciso tre mesi più tardi per la Columbia, il sax di Ervin sa trovare grande mobilità di accenti e perfino soluzioni anomale: notevole la sua staccata, volitiva ed imprevedibile apertura a ritmo sostenuto di "Open Letter to Duke," prima dell'esposizione più lenta del tema; scattante ed obliquo il suo intervento nel veloce "Bird Calls"; un po' arrancante e non del tutto risolto invece il breve assolo in "Boogie Stop Shuffle". "Better Git It in Your Soul," che ancora una volta espone il declamatorio Booker stimolato dal solo battito delle mani, e "Goodbye Pork Pie Hat," dolente e sentito omaggio alla memoria di Lester Young, in cui però egli non compare, ci offrono la possibilità di un confronto diretto fra Ervin e John Handy, che in questi brani imbocca il tenore. Non è possibile confonderli: a fronte della solida e bluesy pronuncia del nostro protagonista la sonorità di Handy, anch'egli texano, ben più noto ed abile come altista, appare più delicata; il suo fraseggio è leggiadro, volatile, a volte quasi lezioso, con le sue caratteristiche inflessioni esotiche e spagnoleggianti e quella tipica propensione per un tremulo flautato.

All'inizio del 1960 la formazione di Mingus subì una sensibile trasformazione con l'ingresso di Ted Curson ed Eric Dolphy, due giovani protesi sui sentieri della sperimentazione, ma la permanenza di Ervin rappresenta il coposaldo incrollabile della tradizione. In molte delle successive incisioni la sua voce si contrappone dialetticamente a quella surreale, visionaria ed imprevedibile del contralto di Dolphy.

Nell'estate del 1960 il gruppo di Mingus sbarcò in Europa, prendendo parte fra l'altro al festival del jazz di Antibes, dove la trascinante esibizione venne registrata. Fra gli assoli di Ervin basti segnalare, in quanto emblematico, quello infuocato in "Better Git It in Your Soul," in cui le frasi insistenti su note lunghe, ribadite continuamente con esasperazione, fanno pensare ad una voce umana che lancia un richiamo disperato, o che protesta rimarcando ostinatamente lo stesso concetto.

Dalla fine di quell'anno il rapporto fra il sassofonista ed il leader di Nogales si fece molto più labile; tuttavia non si possono ignorare altre importanti produzioni discografiche degli anni successivi. La seduta d'incisione del 6 novembre 1961, in particolare, diede materiale per due dischi pregevoli e particolari, editi dall'Atlantic: Oh Yeah e Tonight at Noon. La formazione, oltre a Ervin e Richmond, vede il rientro del trombonista Jimmy Knepper, l'inserimento di Roland Kirk, a surrogare la temporanea perdita di Dolphy, e Doug Watkins al basso, dedicandosi Mingus al piano ed al canto.

I brani del secondo lato di Oh Yeah, tutti straordinarie dimostrazioni della poetica mingusiana, sono di carattere eminentemente collettivo, mentre i pezzi del primo lato presentano spunti solistici apprezzabili, che ci permettono fra l'altro un confronto fra i due sassofonisti. A tale proposito ci interessa soprattutto "Devil Woman," in cui l'intervento di Ervin segue quello di Kirk e risulta di gran lunga il migliore per essenzialità e potenza espressiva: le note lunghe e lamentose si risolvono in cascate discendenti, in un'interpretazione tipicamente texana del blues feeling, che ricorda perfino la metrica colemaniana. Kirk comunque si riscatta ampiamente nei brani di Tonight At Noon, dove dimostra tutta la sua debordante e visionaria fantasia, imboccando a tratti due sax.

Quasi due anni più tardi, precisamente il 20 settembre 1963, il tenorsassofonista incise per l'ultima volta al fianco di Mingus: ne risultarono quattro brani inclusi nel disco Impulse Mingus, Mingus, Mingus, Mingus, Mingus. Di particolare interesse è la soluzione data al lento e sensuale "Theme for Lester Young," del quale Ervin è il protagonista incontrastato: com'era nella sua indole e nella finalità del brano, la sua interpretazione è malinconica, ma non triste, tendendo anzi ad una serena e consapevole rievocazione del maestro scomparso, nel segno di una virile pienezza.

Ho indugiato nell'analisi della presenza di Ervin nella produzione discografica mingusiana, perché in questi contesti la parabola espositiva ed emotiva dei suoi contributi solistici possedeva un'esemplare essenzialità. Difficilmente tale caratteristica si riscontra in egual misura nelle contemporanee incisioni a suo nome, che per altro offrono ulteriori motivi di interesse.

Fin dal suo arrivo a New York nel 1958 egli cercò di sviluppare una propria attività anche al di fuori della compagine del grande Mingus. Nel 1959, oltre che in un quintetto pilotato da Ted Curson, suonò con i pianisti John Bunch e Roland Hanna esibendosi in vari festival; nell'anno successivo entrò in contatto con Randy Weston, col quale prese parte fra l'altro al Negro Art Festival tenutosi a Lagos in Nigeria.

Sempre nel 1960, precisamente in giugno, ebbe modo di registrare The Book Cooks, primo disco a proprio nome, in compagnia di Tommy Flanagan, George Tucker, Dannie Richmond ed inoltre Tommy Turrentine alla tromba e, come alter ego, Zoot Sims al tenore. Cinque dei sei brani sono scritti dal leader: si tratta per lo più di blues semplici e canonici, che in un paio di casi avviano uno sviluppo vagamente mingusiano. Nel blues veloce che dà il titolo all'album, una chase fra i due tenoristi evidenzia le differenze di pronuncia e di sound: vitalistico, di diretta spontaneità, di densa consistenza e, in questo caso, quasi gioioso Ervin; più ombroso e problematico, insinuante, dalla sonorità nasale e su un registro più basso Sims.

Per il resto è il caso di segnalare che in "The Blue Book," dall'andamento pigro, il suo eloquio è insolitamente raccolto e prudente, malinconico ed introspettivo, come raramente sarebbe stato nelle incisioni successive, mentre nelle ballad "Little Jane" e "Largo," la prima delle quali dedicata alla moglie, appare pacato e rilassato, meno perentorio, più allusivo e sentimentale del solito.

Nel frattempo Ervin non aveva perso i contatti con l'amico Horace Parlan, che anzi fu tra i suoi collaboratori nel secondo disco a suo nome: Down in the Dumps, inciso per la Savoy a cavallo fra il 1960 e il 1961 ed oggi introvabile. I due, sempre in quel periodo, formarono The Playhouse Four, un quartetto a gestione cooperativa: il gruppo, completato dal bassista decisamente mingusiano George Tucker e dal batterista Al Harewood, si esibì in diversi club e nel 1961 incise That's It, prodotto da Nat Hentoff per la Candid.

Il disco, edito a nome del sassofonista, include due standard, "Ponciana" e "Speak Low," ben interpretati ma certo non innovativi, e quattro composizioni dello stesso leader: oltre a "Boo," dedicato al figlio Telleferro III, soprannominato Mr. Boo Boo, ed all'arioso e dolente "Uranus," è da ricordare "Mojo," tema originale e stimolante, interpretato anche in seguito dall'autore. In "Booker's Blues" invece, dalla struttura ipercanonica, la sua narrazione da vero story teller si dipana dapprima pigra, a mo' di introduzione, poi si ravviva in impennate dal tono drammatico, infine si avvia verso una ricapitolazione con frasi ripetute, dalle sfumature sempre diverse, per aumentare l'efficacia del racconto.

Sempre nel 1961 prese parte all'incisione di Up & Down, sesto LP di Parlam per la Blue Note, ed avviò un sodalizio significativo con Mal Waldron, altro pianista in stato di grazia in quel periodo, nel gruppo del quale il tenorsassofonista si trovò di nuovo al fianco di Eric Dolphy. Il sestetto, completato da Joe Benjamin al basso, Ron Carter al violoncello e Charlie Persip alla batteria, oltre ad ottenere alcuni ingaggi, nel giugno 1961 entrò in sala d'incisione per registrare The Quest.

Il disco, tanto singolare quanto dimenticato, include sette brani tutti a firma di Waldron, alcuni dei quali ci danno modo non tanto di ribadire le differenze macroscopiche fra i due sassofonisti, quanto di constatare che la temperie degli assoli di Ervin varia in funzione della configurazione dei temi e del rapporto complementare-conflittuale con Dolphy. A tale proposito la contrapposizione fra i due mondi espressivi è evidente in "Warp and Woof": anche nel finale le due voci stentano a conciliarsi, nell'intreccio che costituisce un sottofondo all'archetto di Ron Carter, anch'egli in grande evidenza in tutto il disco. In "Status Seeking" invece, tema incisivo dall'avvio sostenuto, il tenorista accoglie il testimone consegnatogli da un Dolphy scatenato e sviluppa la sua progressione nel senso di un'allucinata tensione, con notevoli invenzioni e forzature, galvanizzando la stessa sezione ritmica.

Poco più di un anno dopo, nell'agosto 1962, Ervin e Waldron si ritrovarono a registrare insieme, nientemeno che al Museum of Modern Art di New York: Inner City, uscito a nome del sassofonista e di Booker Little, non è certo un disco indispensabile, tuttavia la musica scorre vivace grazie alle variate tessiture ritmiche, all'apporto del trombettista ed alle colorite sottolineature di Waldron e del vibrafonista Teddy Charles. Ervin è in evidenza soprattutto nel veloce "Scoochie" e nell'ovattato "Stardust".

Con Parlan invece l'incontro in sala d'incisione si rinnovò all'inizio del 1963, producendo un disco per la Blue Note in sestetto: Happy Frame of Mind, edito per la prima volta solo nel '76 come parte del doppio album Back from the Gig a nome del sassofonista, presenta una musica equilibrata e senza sbavature, con assoli concisi e pertinenti, soprattutto da parte del pianista, tuttavia risulta troppo prevedibile nella sua impostazione pedissequamente hard bop. Da registrare inoltre, sempre in quell'anno, una nuova collaborazione con Randy Weston, che fra l'altro lo volle con sé nell'incisione di due album: Randy e High Life.

Nonostante il nostro protagonista avesse ormai consolidato la sua fama e svolgesse un'attività abbastanza intensa, il periodo fra il 1962 ed il 1963 fu un momento per certi versi critico, o di passaggio, per la sua identità professionale. Da un lato infatti egli aveva definitivamente allentato i legami con Mingus, dall'altro non poteva evitare il confronto con i giovani o coetanei esponenti dell'avanguardia free, per i quali ebbe in qualche occasione parole d'ammirazione, ma con le sperimentazioni e gli ideali dei quali aveva ben poco in comune.

Inoltre, in presenza di una pressante concorrenza, le occasioni di lavoro nel circuito dei club ed in quello dei festival non erano poi tanto frequenti ed è anche probabile che il rapporto musicale con i partner abituali di quegli anni si stesse logorando. A questa situazione Ervin seppe far fronte sia siglando un vantaggioso contratto con la Prestige, che dal 1963 al 1966 gli permise di produrre nove LP, sia decidendo di spostare il suo campo d'azione preferibilmente in Europa, dove si stabilì per periodi anche lunghi.

Fra i dischi incisi per la Prestige occupa un posto di rilievo la programmatica ed iniziale serie dei "Book", vale a dire The Freedom Book, The Space Book, The Song Book e The Blues Book, che contengono momenti magici e che costituiscono una sorta di manifesto dell'estetica erviniana. Innanzi tutto l'autore decise di contornarsi di una nuova sezione ritmica, che si rivelò efficacissima: Richard Davis e Alan Dawson, rispettivamente al basso e alla batteria, lo accompagnano in tutti questi quattro album, mentre nei primi due, risultati da sedute d'incisione effettuate fra la fine del 1963 e l'inizio del 1964, al piano siede Jaki Byard, incontrato dal sassofonista alla corte di Mingus.

I brani di The Freedom Book ci danno la misura delle doti di compositore ed arrangiatore di Ervin, certo non originalissimo ma di grande chiarezza d'idee: ogni brano, caratterizzato da un impianto melodico e ritmico ben definito, dà un senso di determinazione. Tutto potrebbe cadere nel convenzionale, se non intervenisse la statura dei partner e la naturale empatia fra loro, permettendo di raggiungere risultati di elevato spessore espressivo e slanci visionari. Citati appena gli scattanti "A Lunar Tune" e "Grant's Stand," vale la pena di porre l'attenzione su "A Day to Mourn," una composizione ispirata dall'assassinio e dal funerale di John Kennedy, in cui il tono incantato, meditativo e lirico della prima parte si evolve in un sereno ottimismo.

Nel successivo The Space Book, che contiene due brani veloci del leader e due standard lenti, primeggia lo spiritato e spumeggiante pianismo di Byard, ma emergono anche la ricca inventiva di Davis e il drumming propulsivo di Dawson, che si distende in ampie volute e si accende in impreviste e sferraglianti accentazioni sui piatti. In The Song Book al posto di Byard subentra Tommy Flanagan, che in "Come Sunday" prende un assolo rilassato e sognante, sostenuto da accenti discreti ma azzeccatissimi di basso e batteria. Tutta l'interpretazione del brano, a tempo lentissimo, anziché esprimere la gioiosa attesa della domenica, emana una sensazione di struggente rimpianto, di ripiegamento su se stessi in un'atmosfera nebbiosa. Nell'altrettanto lento "Yesterdays" è in evidenza il tenore del leader, il cui concentrato sviluppo improvvisativo ha inflessioni amare e calde, di una nostalgia senza rimpianti.

In The Blues Book, registrato nel giugno 1964, come gli altri tre nello studio di Rudy Van Gelder, il quartetto, che al piano vede ora Gildo Mahones, si trasforma in quintetto con l'inserimento del trombettista Carmell Jones. Si tratta indubbiamente del disco meno riuscito della serie, sia perché i quattro temi scritti da Ervin ed i relativi sviluppi non sono memorabili, sia per il valore non eccelso dei due nuovi compagni. Sempre per la Prestige, con la straordinaria sezione ritmica comprendente Jaki Byard, Ervin incise altri due LP, che purtroppo non circolano nel mercato italiano da diversi lustri: Exultation e Groovin' High.

Dalla metà del 1964, fra una seduta d'incisione e l'altra, Ervin cominciò a soggiornare in varie città d'Europa, esibendosi in diversi contesti al fianco di jazzisti americani ed europei più o meno famosi. Impossibile ricostruire esattamente i suoi spostamenti, è certo comunque che in un paio di anni toccò quasi tutti i paesi europei. In Italia venne almeno in un paio di occasioni: nel maggio del 1965, quando prese parte al Festival di Bologna alla testa di un quintetto comprendente Mal Waldron e Roy Brooks, e l'anno successivo, comparendo al Festival del jazz di Sanremo.

La sua lunga permanenza in Europa è documentata da almeno tre dischi di notevole interesse. I primi due, editi dalla Prestige e riediti nel 1993 in un unico CD, provengono dalla medesima seduta d'incisione avvenuta a notte fonda in uno studio di Monaco di Baviera il 27 ottobre 1965. Setting the Pace si avvale di un'ottima sezione ritmica formata da Jaki Byard, Reggie Workman ed Alan Dawson e della partecipazione straordinaria di Dexter Gordon, che è anche l'autore dei due brani proposti: "Setting the Pace" appunto, su tempo vivace, e "Dexter's Deck," su tempo medio.

Gordon è stato uno dei modelli dichiarati per il giovane Ervin, ma il confronto diretto fra i loro stili maturi rivela notevoli differenze. Gordon, dal fraseggio elegante e ricco di sfumature, dotato di uno swing rilassato ed allusivo, si presenta come un amabile ed esperto conferenziere, mentre Ervin, il cui linguaggio scarno ed insistente, perennemente esasperato, cade ogni tanto in qualche ovvietà, possiede la comunicativa stentorea ed immediata del predicatore, dell'arringatore di folle. Ciò che depone a favore di quest'ultimo è, ancora una volta, l'ineguagliabile sound, potente e rotondo, dalle tipiche inflessioni, a confronto del quale quello di Gordon appare un po' chiuso.

Rimasto nello studio d'incisione con la sezione ritmica, Ervin registrò i due lunghi brani contenuti in The Trance. A parte una certa prolissità (un assolo di undici minuti è insolito e difficilmente motivabile in una registrazione in studio) la musica scorre fra tensioni e distensioni, arricchita da pregevoli spunti dei partner. Nella pronuncia del sassofonista, che conferma la predilezione per le note calanti dal tono di lamentazione, compaiono, più evidenti che in passato, melismi arabeggianti.

Due sere dopo, il 29 ottobre, il nostro si esibì al Festival del jazz di Berlino, in compagnia di Kenny Drew, Ørsted Pedersen e del fido Alan Dawson, e l'unico brano eseguito, "Blues for You," è stato riportato dalla Enja sul disco Lament for Booker Ervin. Si tratta di un documento molto significativo, anzi indispensabile, in quanto ci dimostra cosa egli fosse in grado di offrire dal vivo. La sezione ritmica, fra l'altro acusticamente penalizzata, svolge unicamente una funzione di sostegno e Booker, unico protagonista, prende un assolo di ventisette minuti, quanto dura il brano: impresa da vero mattatore, anche se non insolita in un'epoca entusiasta in cui primeggiavano sassofonisti come Coltrane, Rollins, Kirk, Sanders e Shepp.

Ervin affronta l'esibizione con foga estrema, anche se dopo circa dieci minuti la sua fantasia accusa un attimo di offuscamento e la tensione subisce un leggero rilassamento; poi si riprende e in tutta la seconda metà del brano, sorretto da un'energia incontenibile, costruisce una trascinante progressione di deformazioni visionarie, che conduce fino all'ovazione del pubblico. Il suo linguaggio ben inteso rimane abbastanza tradizionale, saldamente legato al senso del blues, ma nella parte finale propone delle impennate aspre e lancinanti, delle strozzature nei sovracuti, dei grappoli di note, che dimostrano quanto egli tenesse d'occhio sassofonisti di poco più giovani, in primo luogo Kirk e Shepp.

In particolare, non praticando la respirazione circolare, in questo tour de force egli assegna un'importanza fondamentale alle pause per prendere il respiro, che acquisiscono con grande naturalezza una funzione strutturale, di interpunzione, di cadenza metrica, senza nulla togliere al flusso torrenziale dell'esposizione.

Nell'estate 1966 tornò a stabilirsi negli Stati Uniti e alla fine dell'anno, come membro del sestetto di Randy Weston, prese parte al Festival di Monterey suscitando grande ammirazione. Da questa tappa sulla costa californiana scaturì un nuovo contratto discografico con la Pacific Jazz, che condusse all'incisione di Structurally Sound, da parte di un quintetto comprendente Charles Tolliver e John Hicks. Il passaggio dalla Pacific Jazz alla Blue Note, allora appartenenti alla stessa società, venne di conseguenza e comportò la pubblicazione di The in Between, album di una certa consistenza che vede Ervin alla guida di un quintetto in cui spicca la presenza del trombettista Richard Williams e del pianista Bobby Few.

Nel 1968, assieme a Lee Morgan, Ron Carter e Freddie Waits, prese parte al disco di Andrew Hill Grass Roots, che, oltre a confermare la coerenza e l'aggressività del sassofonista, rappresenta probabilmente l'opera più disimpegnata e convenzionale fra quelle realizzate dal pianista in quel periodo per la Blue Note. Il 24 giugno dello stesso anno, sempre per l'etichetta di Alfred Lion, registrò cinque brani che, editi solo nel 1976 all'interno di Back from the Gig, costituiscono l'ultima fatica discografica a suo nome. Lo accompagnano Woody Shaw, Kenny Barron, Billy Higgins, Jan Arnett al basso e ne risulta una musica non innovativa, ma ben costruita e convincente.

Il leader appare in ottima forma e, rispetto al passato, accentua la predilezione per i melismi arabeggianti e per il vibrato nei finali di frase. Ciò è evidente soprattutto in "Gichi," mentre l'assolo di "In a Capricornian Way," brano di Woody Shaw a tempo medio, è insolitamente coltraniano: viene preso a riferimento il Coltrane della fine anni '50 e l'influenza è debole, ma dimostra che Ervin continuava ad essere sensibile agli stimoli provenienti dall'esterno, traducendoli sempre all'interno del suo mondo espressivo.

Nel dicembre 1968 si ritrovò con l'insuperata sezione ritmica formata da Byard, Davis e Dawson, contribuendo alla musica di In the Land of the Giants, un disco Prestige a nome del sassofonista Eric Kloss, che rappresenta la sua ultima collaborazione discografica. Rimane da registrare, nel 1969, un'acclamata apparizione al Festival di Newport ed una tournée in Svizzera col trio di Alex Bally; poi la sua attività subì un drastico rallentamento, probabilmente per motivi di salute, e la cronaca lo perse di vista fino al giorno della sua morte.

Tags

PREVIOUS / NEXT

Support All About Jazz

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.

All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.